도무스디자인은 11월을 맞아 계절감을 느낄 수 있는 인테리어 아이템으로 ‘마르미(MARMI) 트라바티노 식탁을 추천한다. 최고급 대리석으로 손꼽히는 로만 트라바티노 천연석 상판과 브라운 컬러 오크 무늬목 소재 다리가 어우러져 따뜻한 느낌을 선사한다. 매장량이 한정된 천연석을 사용하기 때문에 제품마다 무늬가 달라 소장 가치가 높다. 론칭 10주년을 기념해 6인용 식탁을 24% 할인된 가격으로 판매한다. 계속 읽기

도무스디자인은 11월을 맞아 계절감을 느낄 수 있는 인테리어 아이템으로 ‘마르미(MARMI) 트라바티노 식탁을 추천한다. 최고급 대리석으로 손꼽히는 로만 트라바티노 천연석 상판과 브라운 컬러 오크 무늬목 소재 다리가 어우러져 따뜻한 느낌을 선사한다. 매장량이 한정된 천연석을 사용하기 때문에 제품마다 무늬가 달라 소장 가치가 높다. 론칭 10주년을 기념해 6인용 식탁을 24% 할인된 가격으로 판매한다. 계속 읽기

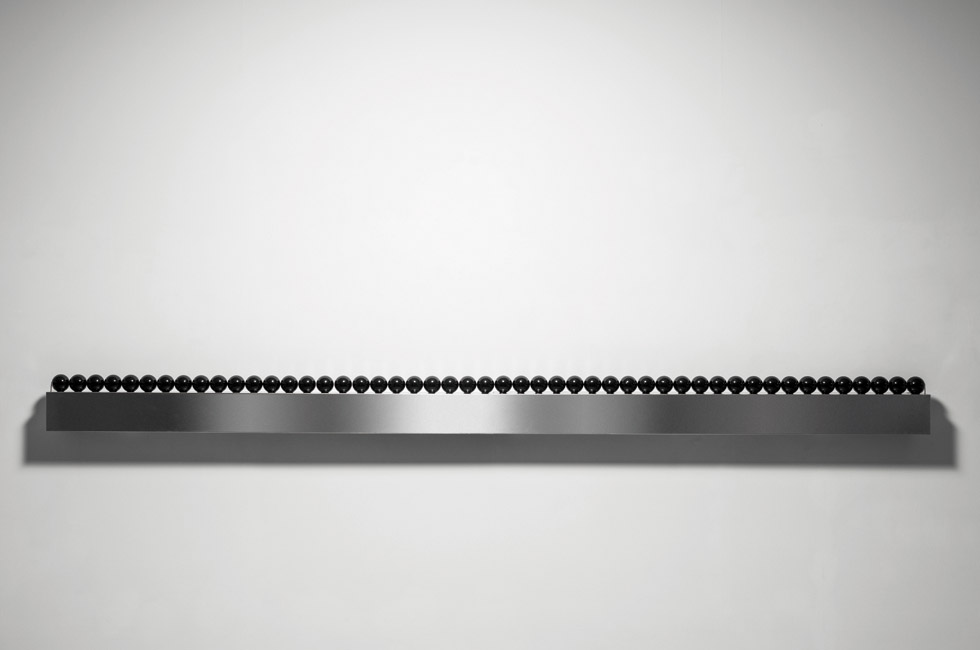

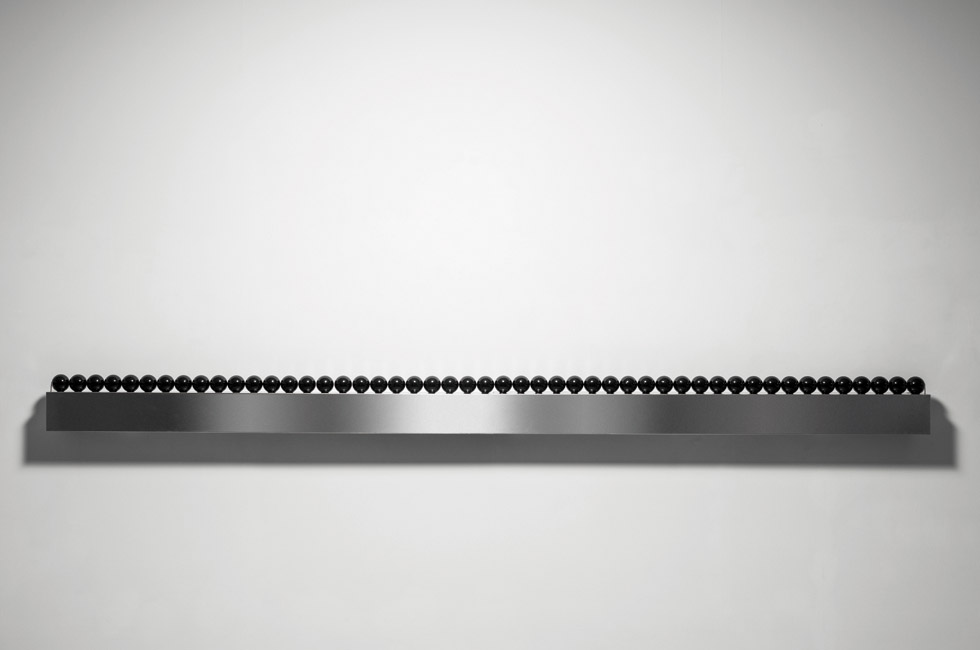

서촌의 명소, 토마스 파크 갤러리의 겨울 전시는 차가운 기계로 뜨거운 영감을 표출하는 정성윤 작가의 개인전. ‘They Spin Like Nonsense’는 49개의 검은색 당구공이 49개의 롤러 위에서 각기 다른 방향으로 회전하며 위태로운 관계를 지속하고 있는 모양새다. ‘Two Hearts’는 같은 크기의 검은 원판 2개가 다른 방향으로 구불구불 회전하며 미묘한 움직임을 보여준다. 전시명 <Heart-less>는 사랑을 잃은 자의 마음을 은유한다. 계속 읽기

수십, 수백억 하는 고가 미술품이 거래되는 아트 페어는 태생적으로 대중의 삶과는 거리를 둔 ‘그들만의 리그’인 경우가 많다. 주머니 두둑한 컬렉터는 넘치지만, 지갑 얇은 아트 마니아는 보기 드물다. 그래서인지 최고급 예술은 있을지언정, 다양성은 별로 없다는 지적이 자주 제기된다. 이 점에서 런던에서 매년 10월 전후로 열리는 프리즈 아트 페어 런던(Frieze Art Fair London)은 다른 페어와는 빛깔이 사뭇 다르다. 런던 도심 리젠트 파크에서 열리는 이 아트 페어엔 미술 구매와는 거리 먼 아이들, ‘알바’로 겨우 월세를 내는 영국판 ‘88만원 세대’까지 넘친다. 대중의 눈높이까지 배려한 프리즈 런던의 면면이 흥미롭다. 계속 읽기

전주 한옥마을의 사진 갤러리 서학동사진관이 중견 사진작가들의 집결소가 되고 있다. 12월에는 유기종 개인전이 열리는데, 작가는 프로젝트 점, 선, 면 3부작을 통해 내면의 깊이와 존재의 단어를 이미지로 채집한다. 점과 점은 선으로 이어지고 포개져 하나의 인생으로 완성되며, 점은 씨앗과 같은 모습으로 펼쳐져 생명의 여정을 시작하게 된다는 것이다. 이 고즈넉한 갤러리는 카페와 사진집 서재를 구비해 사색 공간으로도 제격이다. 계속 읽기

안창홍 작가의 작품은 굴곡진 한국사를 견뎌온 소시민에게 보내는 헌사와도 같다. 작가는 한국 사회를 열심히 살아온 익명의 개인을 다루는 작업을 지속해왔다. 누군가의 사진은 변형되거나 리터치되어 작품이 되고, 관능이 사라진 신체는 전투와 같은 삶의 역사를 담아낸다. 대표작 ‘49인의 명상’을 필두로 맨드라미꽃을 그린 최신작까지, 작품 인생 40여 년을 시기별로 나누어 감상할 수 있다. 계속 읽기

요즘 아트와 럭셔리 브랜드의 유대는 진한 ‘공생 관계’ 로 발전하고 있다. 사실 소수이기는 해도 전통 있는 럭셔리 브랜드들은 예술성을 추구해왔다. 1세기도 더 전에 당시의 ‘아트’라고 할 수 있는 장인 정신 충만한 공예 예술이 그들의 뿌리이니 말이다. 영리한 브랜드들의 아트 경영을 살짝 들여다본다. 계속 읽기

예술을 가리켜 자아를 표현하는 일이라고도 하고, ‘영혼의 통로’를 찾는 고독하고 숭고한 작업이라고도 한다. 하지만 예술을 둘러싼 세계가 돌아가는 방식은 예술 자체의 본질과는 참으로 다른 느낌을 준다. 그 애틋한 창작물이 아틀리에 밖으로 나와 상품으로 거래될 때는 극도로 상업적인 논리를 따르게 되는 경우가 대부분이기 때문이다. 그도 그럴 것이 자본주의 사회에서 투자가치가 높은 희귀재인 미술품은 수급 논리에 좌우되는 상품이자 치밀한 마케팅 전략의 대상이 아니던가.

그런데 흥미로운 점은 예술을 포장해 선보이는 방식조차도 가히 ‘예술’이라 할 만큼 영민하게 진화하고 있다는 사실이다. 세계 곳곳에서 볼 수 있는 각종 아트 페어(art fair)와 비엔날레(biennale), 트리엔날레(triennale) 같은 화려한 ‘공간형 콘텐츠’는 그 중심에 있다. 요즘 국경을 막론하고 전시, 축제, 미술관 등 몰입적인 경험을 가능케 해주는 공간형 콘텐츠는 체험 경제 시대의 꽃으로 각광받고 있다. 디지털로 무엇이든 거의 풀어낼 수 있는 가상의 시대에 오히려 발품을 팔아 생생한 감동을 얻을 수 있는 체험의 가치가 상대적으로 더 부각되고 있는지도 모른다. 하물며 콘텐츠 자체가 희소하고도 아름다운 아트라면 어떠하겠는가?

사실 굳이 정체성을 거론하자면 아트 페어는 대형 전시장에 상업 화랑들이 부스를 차리고 저마다의 보유작을 전시하고 판매하는, 일종의 마켓이다. 하지만 요즘 내로라하는 아트 페어에 처음 가보면 반하지 않기가 힘들 정도로 매력이 넘친다. 근사한 공간을 채운 작품 자체도 그렇지만 그 규모와 다양성, 실험 정신에 경탄을 금치 못하게 된다. 최근에는 각종 부가 콘텐츠를 덧대 스토리텔링까지 선사한다. 꼭 미술품을 사려는 목적으로 방문할 필요도 없다. ‘억’ 소리 나는 작품들을 통해 현대미술의 흐름을 두루 살펴볼 수 있다는 것도 아트 페어의 장점이라고 생각하고 유유자적 거닐면서 눈을 호강시키면 되니까. 미술 시장의 저변이 점차 확대되는 흐름을 의식한 듯 페어의 주체도 문턱을 낮추고 대중화에 한층 신경 쓰는 모습이다.

그래서일까. 특히 미술 시장의 활황세와 맞물려 한동안 존재감이 떨어졌던 아트 페어는 날개를 단 듯 ‘잘나가고’ 있다. 또 ‘장외’에서도 콘텐츠가 풍성해지는 모양새다. 이 기간을 노려 여기저기에서 야심 찬 기획 전시나 행사를 쏟아내고 있기 때문이다. 그래서 아트 페어가 열리는 도시는 마치 작은 축제를 맞이하는 셈이나 다름없다. 그야말로 다채로운 예술과 재미를 담뿍 머금은 공간형 콘텐츠의 전성시대가 펼쳐지고 있는 것이다.

갤러리들이 들고 나오는 콘텐츠야 별반 큰 차이가 없다 하더라도 전시 공간을 둘러싼 분위기가 저마다 특색 있다는 점도 인기 비결이 아닐까 싶다. 반세기 가까운 역사를 자랑하는 세계 최대 아트 페어인 아트 바젤은 영화로 치면 블록버스터급 위용을 뿜어내며, ‘시크한’ 도시 파리에서 열리는 아트 페어 FIAC은 우아하기 그지없는 궁전 그랑 팔레에서 열리는 만큼 도도한 세련됨이 묻어나며, 올해로 열두 돌을 맞이한 런던의 프리즈(Frieze)는 공원 속 텐트를 전시 공간으로 삼는 파격을 보여준 ‘젊은’ 페어답게 톡톡 튀는 매력을 발산한다. 또 페어는 아니지만 2년마다 개최되는 베니스 비엔날레나 일본 나오시마 섬의 세토우치 트리엔날레 같은 예술 행사들은 숲 속을 거닐거나 바닷바람을 쐬며 휴식처럼 아트를 즐길 수 있다는 점에서 먼 걸음을 한 방문객들을 매료시킨다. <스타일 조선일보> 아트 에디션 창간호에서는 올가을을 저마다의 도시를 색다른 개성으로 물들인 FIAC과 프리즈 현장을 소개하면서 아트의 매력에 빠져볼 것을 권한다. 계속 읽기

문화의 최전방 트렌드를 접하고 싶다면 미술관으로 발걸음을 옮기는 것도 현명한 생각이다. 아는 사람만 안다는 미술관과 갤러리의 특급 강의와 멤버십 프로그램을 소개한다. 예술과 문화에 관련한 수준 높은 프로그램을 접할 수 있을 뿐 아니라 관심사를 공유하는 커뮤니티를 형성할 수도 있어 매력적이다. 계속 읽기

밀라노 명품 패션 거리 몬테 나폴레오네 지역에서 프라다, 에르메스, 티파니앤코, 돌체앤가바나 숍이 밀집한 스피가 거리(Via della Spiga) 의 초입에는 지난 36년간 위상을 지켜온 갤러리 닐루파가 있다. 거리를 따라 가로로 펼쳐진 쇼윈도 속으로 이곳의 운영자 야샤르가 큐레이션 작업을 한, 동양과 서양, … 계속 읽기

‘단색화’가 한국 미술을 대표하는 브랜드로 점차 부각되면서 이를 둘러싼 인기만큼이나 논쟁도 뜨겁게 달아오르고 있다. 이제야 국내 미술이 해외 무대에서도 경쟁력 있는 ‘사조’나 ‘브랜드’를 내세울 수 있다면서 환영하는 기색도 눈에 띄지만, 이론적 토대가 빈약한 채 과열되고 있다는 경계의 목소리도 들린다. 어쨌거나 모처럼 한국 미술이 주목받는 현상 자체는 반가운 기회다. 한 미술사학자는 이 시점에서 미학적 본질을 토대로 단색화라는 용어부터 고찰해볼 필요가 있다고 지적한다. 한 가지 색깔이라는 뜻의 ‘모노크롬(monochrome)’, 그리고 ‘그림(畵)’이라는 개념적 한계를 벗어날 수 없다는 주장이 흥미롭다. 계속 읽기