7월 02, 2025

글 김연우(뉴욕 통신원)

Interview with 앤서니 맥콜(Anthony McCall) in 뉴욕

어둠 속에 엷은 안개가 흐르고, 프로젝션이 기다란 원뿔 모양의 ‘빛 기둥’을 쏘아대는 공간의 풍경. 어쩌면 아날로그 감성의 흑백영화 한 장면 같은 모습이다. 사람들은 잠시 이를 관조만 하다가 어느 순간 이 몽환적인 빛 기둥 속으로 들어가 약속이라도 한 듯 동작을 취해보며 그 순간 흩어지는 빛의 경로를 즐긴다. 손을 휘젓기도 하고 발을 뻗어보거나 느릿느릿 돌아다니기도 하며 그 장면의 일부로 스며든다. 절로 미소가 지어지는 순간에 오롯이 빠져들게 되는 순도 높은 몰입형 전시를 ‘조각’한 인물은 1946년생 영국 작가 앤서니 맥콜(Anthony McCall). 그가 무려 반세기도 전에 설계한 ‘솔리드 라이트(Solid Light)’ 시리즈다. 지난해 여름 런던 테이트 모던에서 선보여 1년 동안이나 인기를 끌었던 이 시리즈의 빛 기둥이 바닥을 따라 수평으로 펼쳐졌다면, 올봄 서울 종로구에 있는 전시 공간 푸투라 서울에서 막을 올린 그의 개인전에서는 천장고가 10.8m인 공간적 특성을 살려 수직으로 춤을 추는 원뿔을 만나볼 수 있다. 퍼포먼스를 기록하는 매체로서의 영화가 아니라 ‘영화 자체가 퍼포먼스가 될 수 없을까’ 하는 고민의 과정에서 조각 재료로서 ‘빛’을 처음 발견했고 이 작업을 계속 확장해온 앤서니 맥콜을 <스타일 조선일보>가 그의 뉴욕 스튜디오에서 만났다./ 편집자 주

낭만적인 과거의 시대를 하나 꼽아보라고 하면, 지체 없이 1960~70년대의 뉴욕이 떠오른다. 사회적 혼란과 격변 속에서도 온갖 실험적인 미술, 퍼포먼스, 영상, 음악 등이 어우러지며 그야말로 찬란한 예술이 피어나던 시기가 아니던가. 극장의 스크린과 화이트 큐브를 벗어난 예술이 거리와 공장, 작가의 낡은 로프트로 무대를 옮겨 가고, 모든 예술 장르 간의 경계가 허물어지며 폭발적인 실험과 확장이 이루어지던 시대. 당시 뉴욕은 자연스레 전 세계 예술가들의 목적지가 되었고, 20대 중반의 영국 작가 앤서니 맥콜(Anthony McCall)도 이 무렵 뉴욕으로 이주했다. “뉴욕에 처음 도착했던 때가 1971년이었어요. 그 후로는 줄곧 이곳에 머무르고 있습니다.” 마침 지난 5월 뉴욕 브루클린의 이플럭스(e-flux)에서 관람한 그의 퍼포먼스 ‘5 Minutes Drawing’(1974)은 늘 마음속으로 동경해오던 50년 전 뉴욕으로 시간 여행을 떠난 듯한 감각을 선사했다. 과거에 진행했던 동일한 퍼포먼스의 기록 영상이 먼저 상영된 뒤, 본격적인 퍼포먼스가 시작되면서 현장은 과거와 현재가 중첩된 다층적인 시공간으로 변모했다. 정교하게 짜인 맥콜의 동작과 이를 긴장감 있게 바라보는 관람객들의 모습은 실시간으로 촬영되어 바닥에 놓인 모니터에 송출되었고, ‘퍼포먼스를 담은 영상’과 ‘영상으로 이뤄진 퍼포먼스’의 경계가 흐릿해지는 복합적인 작업을 만들어냈다. 이는 오랜 시간 그의 작업 세계를 관통해온 주요 개념들을 여실히 체감하는 시간이기도 했다.

시네마와 퍼포먼스, 조각과 드로잉의 경계를 허물다

앤서니 맥콜에 대해 이야기하려면 우선 전통적인 영화 형식을 해체하고 그 한계를 벗어나고자 한 ‘확장 시네마(Expanded Cinema)’를 짚고 넘어가지 않을 수 없다. 맥콜의 초기작 ‘Landscape for Fire’(1972)는 이후 그가 수십 년에 걸쳐 끊임없이 탐구하게 될 ‘시간성’에 대한 질문의 출발점이자, ‘과거의 기록’이라는 한계를 넘어 퍼포먼스의 ‘현전(現前)’을 영상에 담아낼 수 있는 구체적인 방안을 모색하게 된 작업이었다. “영화에서 시간은 압축되고 가속화됩니다. 우리가 바라보는 건 지금 이곳이 아닌 과거의 다른 장면이죠. 하지만 제가 이해하는 시간이라는 건 ‘실시간(real time)’입니다. 작품이 전개되는 시간이 곧 관객과 공유되는 시간이어야 해요. 거트루드 스타인(Gertrude Stein)이 이걸 아주 멋지게 표현했어요. 이를 ‘지속적인 현재(the continuous present)’라고 불렀죠.” 맥콜은 솔 르윗이나 멜 보크너 같은 뉴욕의 대표적인 개념 미술가뿐 아니라, 앤디 워홀의 초기작 〈Empire〉(1965)나 마이클 스노의 〈Wavelength〉(1967) 같은 실험 영화에서도 깊은 인상을 받았다. 다양한 장면을 잘라 붙여 서사를 구성하는 전통적 영화의 방식과 달리, 단 하나의 아이디어가 작품 전체를 구동하는 이들의 방식은 그의 작업에 직접적인 영향을 줬다고는 할 수 없으나, 영상을 대하는 그의 사고에 새로운 영감을 불어넣었다.

최초의 솔리드 라이트 작업으로 여겨지는 ‘Line Describing a Cone’(1973)은 관객이 투사 면을 등지고 서거나 앉아 프로젝터가 공중에 그려내는 빛의 입체 구조를 감상하게끔 한 신선한 시도였다. 뉴욕에서 상영되었을 당시의 기록사진에는 거친 느낌이 고스란히 드러나는 어두운 로프트에 모여든 관객들이 빛을 뿜어내는 프로젝터를 응시하는 모습이 담겨 있다. 하지만 이후 맥콜은 20년 넘게 작업을 중단하고 그래픽 디자이너로 생계를 이어간다. 먼지와 담배 연기로 가득했던 로프트와는 달리, 지나치게 청정한 갤러리나 미술관의 공기에서는 빛의 입체적 형태가 의도대로 구현되기 어려웠기 때문이다. 다행히 그 사이 기술의 발달로 세상은 많은 변화를 겪었고, 이는 그에게 새로운 가능성을 열어주었다. 안개를 뿜어내는 헤이즈 머신의 발명으로 화이트 큐브에서도 전시가 수월해졌을 뿐 아니라, 디지털 프로젝터의 등장으로 필름 프로젝터의 물리적 제약에서 벗어난 수직 구조의 설치 역시 가능해졌다. 이는 전통 조각이 지닌 ‘기념비성’ 및 ‘수직성’과 맞물려 작업의 조각적 특성을 한층 확장시켰고, 나아가 솔리드 라이트 작업에 건축적인 특성까지 부여하는 계기가 되었다(사실 푸투라 서울 전시에서 선보인 수직형 구조는 이미 1970년대 초 그의 노트에 등장한 아이디어였지만, 당시에는 기술적 한계로 실현되지 못했다). 기술의 발달로 대형 설치도 가능해졌음은 물론이다.

솔리드 라이트는 어두운 공간에서 이뤄지는 프로젝션이라는 ‘시네마’의 기본 원리를 간직하면서도, 공간을 점유하는 ‘조각’으로 기능하고, 동시에 벽이나 바닥에 투사되는 ‘드로잉’의 흔적을 남기며 장르의 경계를 넘나들고 확장시킨다. 그의 빛줄기는 느린 속도로 변화하고 마치 호흡하듯 움직이며 관람자와의 상호작용을 유도하는데, 이러한 빛의 움직임이야말로 관객이 직접 개입할 수 있는 ‘경험적 공간’을 가능하게 만드는 핵심 장치다. “빛이 너무 빠르게 움직이면 사람들은 발걸음을 멈추고 멀찍이 서서 그것을 단순히 영화처럼 감상하게 됩니다. 하지만 작업의 움직임을 충분히 느리게 설정하면, 관람객은 자연스럽게 조각을 보러 온 사람처럼 행동하게 되죠. 탐색하듯 주변을 돌아보고, 작품 안에 들어가는 과정에서 각자 자기만의 이야기를 만들어냅니다.” 그의 말처럼, 빛의 속도를 ‘느리게 만든다’는 결정은 지난 30년간 그의 작업에서 가장 핵심이 되는 원칙이었다. 여기서 중요한 점은 맥콜에게 ‘빛’은 그 자체로 주제가 되기보다 ‘시간성(duration)’을 탐구하기 위한 하나의 매개에 가깝다는 것이다. 실제로 이에 대한 그의 일관된 관심사는 다양한 작업을 통해 오랜 세월에 걸쳐 지속되어왔다. 드로잉을 통해 시간의 흐름을 탐구한 이플럭스의 퍼포먼스를 예로 들 수 있는데, 그보다 이른 시기에 선보인 사운드 설치 ‘Traveling Wave’(1972/2013)에서는 백색소음을 시공간을 가로지르는 조각적 매체로 활용한 바 있다.

최초의 솔리드 라이트 작업으로 여겨지는 ‘Line Describing a Cone’(1973)은 관객이 투사 면을 등지고 서거나 앉아 프로젝터가 공중에 그려내는 빛의 입체 구조를 감상하게끔 한 신선한 시도였다. 뉴욕에서 상영되었을 당시의 기록사진에는 거친 느낌이 고스란히 드러나는 어두운 로프트에 모여든 관객들이 빛을 뿜어내는 프로젝터를 응시하는 모습이 담겨 있다. 하지만 이후 맥콜은 20년 넘게 작업을 중단하고 그래픽 디자이너로 생계를 이어간다. 먼지와 담배 연기로 가득했던 로프트와는 달리, 지나치게 청정한 갤러리나 미술관의 공기에서는 빛의 입체적 형태가 의도대로 구현되기 어려웠기 때문이다. 다행히 그 사이 기술의 발달로 세상은 많은 변화를 겪었고, 이는 그에게 새로운 가능성을 열어주었다. 안개를 뿜어내는 헤이즈 머신의 발명으로 화이트 큐브에서도 전시가 수월해졌을 뿐 아니라, 디지털 프로젝터의 등장으로 필름 프로젝터의 물리적 제약에서 벗어난 수직 구조의 설치 역시 가능해졌다. 이는 전통 조각이 지닌 ‘기념비성’ 및 ‘수직성’과 맞물려 작업의 조각적 특성을 한층 확장시켰고, 나아가 솔리드 라이트 작업에 건축적인 특성까지 부여하는 계기가 되었다(사실 푸투라 서울 전시에서 선보인 수직형 구조는 이미 1970년대 초 그의 노트에 등장한 아이디어였지만, 당시에는 기술적 한계로 실현되지 못했다). 기술의 발달로 대형 설치도 가능해졌음은 물론이다.

솔리드 라이트는 어두운 공간에서 이뤄지는 프로젝션이라는 ‘시네마’의 기본 원리를 간직하면서도, 공간을 점유하는 ‘조각’으로 기능하고, 동시에 벽이나 바닥에 투사되는 ‘드로잉’의 흔적을 남기며 장르의 경계를 넘나들고 확장시킨다. 그의 빛줄기는 느린 속도로 변화하고 마치 호흡하듯 움직이며 관람자와의 상호작용을 유도하는데, 이러한 빛의 움직임이야말로 관객이 직접 개입할 수 있는 ‘경험적 공간’을 가능하게 만드는 핵심 장치다. “빛이 너무 빠르게 움직이면 사람들은 발걸음을 멈추고 멀찍이 서서 그것을 단순히 영화처럼 감상하게 됩니다. 하지만 작업의 움직임을 충분히 느리게 설정하면, 관람객은 자연스럽게 조각을 보러 온 사람처럼 행동하게 되죠. 탐색하듯 주변을 돌아보고, 작품 안에 들어가는 과정에서 각자 자기만의 이야기를 만들어냅니다.” 그의 말처럼, 빛의 속도를 ‘느리게 만든다’는 결정은 지난 30년간 그의 작업에서 가장 핵심이 되는 원칙이었다. 여기서 중요한 점은 맥콜에게 ‘빛’은 그 자체로 주제가 되기보다 ‘시간성(duration)’을 탐구하기 위한 하나의 매개에 가깝다는 것이다. 실제로 이에 대한 그의 일관된 관심사는 다양한 작업을 통해 오랜 세월에 걸쳐 지속되어왔다. 드로잉을 통해 시간의 흐름을 탐구한 이플럭스의 퍼포먼스를 예로 들 수 있는데, 그보다 이른 시기에 선보인 사운드 설치 ‘Traveling Wave’(1972/2013)에서는 백색소음을 시공간을 가로지르는 조각적 매체로 활용한 바 있다.

작가의 스튜디오–시간을 설계하고 기록하는 곳

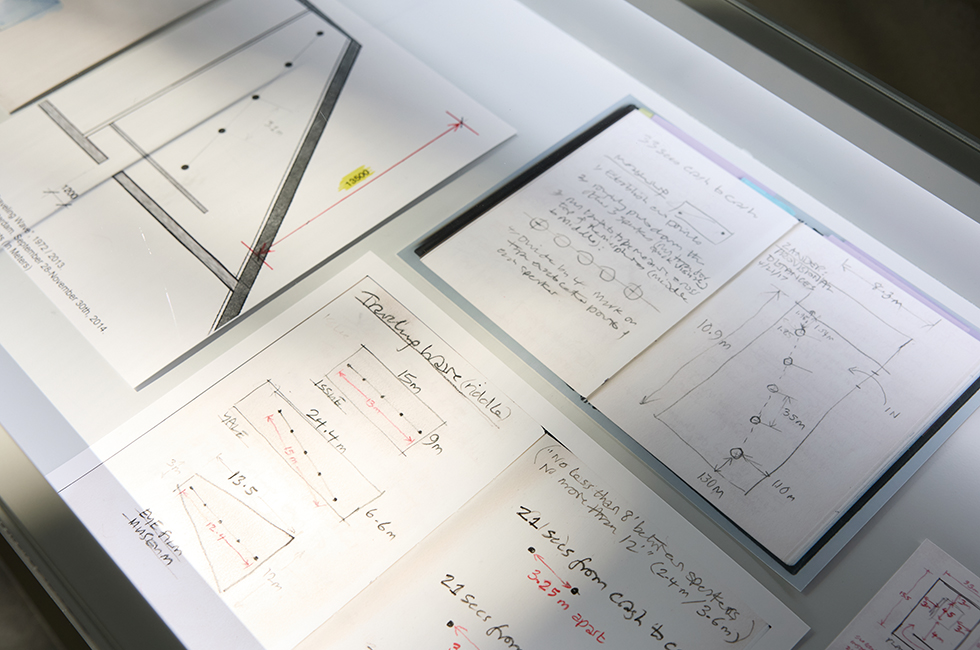

인터뷰를 위해 찾은 작가의 트라이베카 스튜디오는 지난 45년간의 세월이 고스란히 묻어나는 공간이었다. 과거 프로젝트의 포스터와 브로슈어, 구상 중인 작업의 아이디어 스케치와 드로잉이 벽면을 빼곡히 채우고 있었고, 널찍한 책상들 위에는 현재 진행 중이거나 실험 단계에 있는 작은 모형이 여럿 놓여 있었다. 서랍에 보관된 수십 권의 노트는 맥콜이 시간과 빛의 흐름을 사유하고 설계하는 방법을 담은 귀중한 자료다. 그의 작업은 즉흥적으로 떠오르는 아이디어를 메모하는 가장 작은 A6 사이즈의 노트에서 시작된다. 여기서 발전된 내용은 더 큰 사이즈의 노트로 옮겨져 보다 정교하게 도식화되는데, 스크린의 너비, 빛줄기의 경로, 기하학적 형태의 수축과 확장에 따른 투사 범위 등 모든 요소를 섬세하게 계산해 정밀한 각도로 구체화하고, 시간 단위로 기록된 ‘스코어(score)’를 통해 움직임을 설계한다. 이를 바탕으로 ‘지시 도면(instruction drawings)’까지 준비되면 프로그래머와 협업해 3D 모델링 및 모형 제작으로 이어진다. 이처럼 여러 과정을 거친 기록들은 수십 년간 축적된 아카이브인 동시에 새로운 작업을 위한 영감의 원천이다. 실제로 25년의 공백을 지나 솔리드 라이트 작업을 다시 시작했을 때, 그는 “어떻게 새롭게 시작할 수 있을까?”에 대한 실마리를 찾기 위해 초기 작업을 다시 들여다보았다고 한다. 그중 하나인 ‘Cone of Variable Volume’(1974)은 원의 크기가 커졌다 작아지기를 반복하는 10분짜리 필름이었는데, 특정 속도에서 그 형태가 마치 ‘숨을 쉬는 것’처럼 느껴졌다. 이러한 신체성(body)의 감각은 그의 새로운 출발점이 되었고, 이후 ‘Between You and I’(2006)나 ‘Face to Face’(2013) 같은 작업들은 이러한 배경에서 탄생됐다.

작업의 구현에 오랜 시간이 소요되는 만큼, 맥콜은 대개 전시 일정이나 완성 기한을 미리 정해두지 않는다. 우선 공간이나 제약에 구애받지 않고 작업을 시작한 뒤, 작품이 준비됐다는 확신이 들면 그제야 이를 선보일 장소를 찾는 편이다. 다만, 드물게 진행하는 공공 프로젝트 같은 경우는 예외다. 그중 맥콜이 2013년 독일 함부르크에서 진행한 ‘Crossing the Elbe’(2013)는 도시 전체를 투사 공간으로 삼아 매일 밤 21분간 3개의 서치라이트가 교차하며 밤하늘을 가로지른 장대한 작업이었다. 인터넷에 남아 있던 영상만 보고도 그 장면이 머릿속을 떠나지 않아, 혹시 다시 공공 프로젝트를 할 계획이 있는지 슬쩍 물었다. “제가 오랫동안 스튜디오에 보관해온, 적절한 타이밍을 기다리고 있는 프로젝트가 하나 있어요. 뉴욕에서 북쪽으로 90마일 정도 떨어진 포킵시(Poughkeepsie)의 다리를 위한 ‘Crossing the Hudson’이라는 작업입니다. 언젠가 꼭 실현하고 싶습니다.” 사심이 가득 담긴 질문에 미소로 답하던 그의 바람처럼, 언젠가 다시 밤하늘을 무대로 맥콜의 빛줄기가 펼쳐질 날을 조심스레 기다려본다.

작업의 구현에 오랜 시간이 소요되는 만큼, 맥콜은 대개 전시 일정이나 완성 기한을 미리 정해두지 않는다. 우선 공간이나 제약에 구애받지 않고 작업을 시작한 뒤, 작품이 준비됐다는 확신이 들면 그제야 이를 선보일 장소를 찾는 편이다. 다만, 드물게 진행하는 공공 프로젝트 같은 경우는 예외다. 그중 맥콜이 2013년 독일 함부르크에서 진행한 ‘Crossing the Elbe’(2013)는 도시 전체를 투사 공간으로 삼아 매일 밤 21분간 3개의 서치라이트가 교차하며 밤하늘을 가로지른 장대한 작업이었다. 인터넷에 남아 있던 영상만 보고도 그 장면이 머릿속을 떠나지 않아, 혹시 다시 공공 프로젝트를 할 계획이 있는지 슬쩍 물었다. “제가 오랫동안 스튜디오에 보관해온, 적절한 타이밍을 기다리고 있는 프로젝트가 하나 있어요. 뉴욕에서 북쪽으로 90마일 정도 떨어진 포킵시(Poughkeepsie)의 다리를 위한 ‘Crossing the Hudson’이라는 작업입니다. 언젠가 꼭 실현하고 싶습니다.” 사심이 가득 담긴 질문에 미소로 답하던 그의 바람처럼, 언젠가 다시 밤하늘을 무대로 맥콜의 빛줄기가 펼쳐질 날을 조심스레 기다려본다.

1 뉴욕 이플럭스에서 열린 앤서니 맥콜과 제프 프레이스의 협업 퍼포먼스 ‘5 Minutes Drawing’(1974). 퍼포먼스 시작 전에 제프 프레이스가 2008년 프로젝트 스페이스 오차드(Orchard)에서 열린 맥콜의 퍼포먼스를 기록한 영상이 상영되었다. Photo by Matthew Ledwidge

2 1973년 뉴욕의 전형적인 로프트 공간에서 솔리드 라이트 작업을 상영했던 모습. Anthony McCall, installation view at Artists Space, ‘Line Describing a Cone’(1973). Photograph by Peter Moore; Ⓒ Northwestern University

3 서울 종로구의 푸투라 서울 개인전에서 최초로 실제 크기로 구현된 맥콜의 ‘Skylight’(2020).

4 백색소음을 시공간을 가로지르는 조각적 매체로 활용한 사운드 설치 ‘Traveling Wave’(1972/2013).

5 Anthony McCall, ‘Between You and I’(2006), installation view ‘Plot09’, St. Cornelius Chapel, Governor’s Island, 2009. Photo by Sam Horine. Courtesy Creative Time

6 푸투라 서울 전시에 마련된 아카이브 룸에서는 맥콜의 지난 기록이자 영감의 원천인 그의 노트들 복사본을 살펴볼 수 있다.

7 뉴욕 트라이베카에 위치한 작업실에서 만난 앤서니 맥콜. Photo by 김연우

8 Anthony McCall, ‘Face to Face’(2013), installation view, the Hepworth Wakefield, UK, 2018. Photo by Darren O’Brien/Guzelian. Courtesy of the artist, Sean Kelly New York, and Sprüth Magers

※ 3, 4, 6 이미지 제공_푸투라 서울(FUTURA SEOUL)

2 1973년 뉴욕의 전형적인 로프트 공간에서 솔리드 라이트 작업을 상영했던 모습. Anthony McCall, installation view at Artists Space, ‘Line Describing a Cone’(1973). Photograph by Peter Moore; Ⓒ Northwestern University

3 서울 종로구의 푸투라 서울 개인전에서 최초로 실제 크기로 구현된 맥콜의 ‘Skylight’(2020).

4 백색소음을 시공간을 가로지르는 조각적 매체로 활용한 사운드 설치 ‘Traveling Wave’(1972/2013).

5 Anthony McCall, ‘Between You and I’(2006), installation view ‘Plot09’, St. Cornelius Chapel, Governor’s Island, 2009. Photo by Sam Horine. Courtesy Creative Time

6 푸투라 서울 전시에 마련된 아카이브 룸에서는 맥콜의 지난 기록이자 영감의 원천인 그의 노트들 복사본을 살펴볼 수 있다.

7 뉴욕 트라이베카에 위치한 작업실에서 만난 앤서니 맥콜. Photo by 김연우

8 Anthony McCall, ‘Face to Face’(2013), installation view, the Hepworth Wakefield, UK, 2018. Photo by Darren O’Brien/Guzelian. Courtesy of the artist, Sean Kelly New York, and Sprüth Magers

※ 3, 4, 6 이미지 제공_푸투라 서울(FUTURA SEOUL)

Art+Culture ’25 Summer Special

01. 페닉스(Fenix) 미술관 in 로테르담_오랜 항구도시의 새 랜드마크, 이주와 자유를 말하다 보러 가기

02. 국경 지대에 자리한 미식과 쇼핑의 소도시_하룻밤으로는 모자란 루르몬트의 매력 보러 가기

03. Art + Culture 보러 가기

04. Interview with 앤서니 맥콜 Anthony McCall in 뉴욕_느릿한 ‘현재(現在)’를 호흡하는 빛의 공간 보러 가기

05. 2025 오사카 간사이 엑스포 Expo 2025 Osaka Kansai_‘인류의 축제’에 남겨질 질문들 보러 가기

06. 살아 있는 로커의 아이콘_숲과 바람의 리마로 돌아온 패티 스미스 보러 가기

07. Artist in Focus 1_지언무언(至言無言), 말이 다다를 수 없는 이강소의 세계 보러 가기

08. Artist in Focus 2_이동하고 거주하는 제임스 터렐표 빛의 공간 보러 가기

09. 아만조에(Amanzoe) in 그리스_올리브나무 벗 삼아, 깊고 푸른 에게해를 바라보다 보러 가기

10. 피에르 위그, ASI(초지능) 시대의 미술_당신은 아직도 예술이 인간만의 이야기라고 믿는가? 보러 가기

11. 서울시립 사진미술관_창동에서 시작하는 한국 사진 예술 기행 보러 가기

12. 미국 현대미술 작가 캐서린 번하드_겁내지 않고, 멈추지 않는 ‘행동’으로서의 예술 보러 가기

13. 〈사랑/마법♥/MABEOB M/MAGIE〉_F1963_시각 언어로 시대를 조각하는 M/M(Paris) 보러 가기

14. EXHIBITION IN FOCUS 보러 가기

15. REMEMBER THE EXHIBITION 보러 가기