3월 22, 2019

글 고성연

Brands & Artketing series_2

루이 비통 그룹(LVMH)

Art de Vivre

“산업이 없는 삶은 메마른 불모지이고, 예술이 결여된 산업은 야만입니다.” ‘촌철살인의 대가’로 통하는 세계적인 문호 오스카 와일드가 남긴 말이다. 빅토리아 시대의 유미주의 전도사로 일세를 풍미한 작가다운 말인데, 그가 아일랜드에서 태어난 1854년은 마침 예술과 산업을 유달리 영리하게 엮어온 한 명품 브랜드가 탄생한 해이기도 하다. 당시 나폴레옹 3세의 부인 외제니 황후의 사랑을 받으며 파리 최고의 패커(packer)로 활약했던 30대의 왕실 상인이 자신의 이름을 내걸고 연 트렁크 제작 상점 ‘루이 비통(Louis Vuitton)’이 바로 그 브랜드다. 간판 브랜드 루이 비통을 내세운 LVMH 그룹의 예술 경영은 요즘 비즈니스계 화두의 하나인 ‘예술화’의 좋은 예로 꼽힌다.

1 프랭크 게리가 설계한 파리의 루이 비통 재단 미술관에 프랑스 미술가 다니엘 뷰랑(Daniel Buren)이 색을 입힌 설치 작품 ‘빛의 관측소(Observatory of Light)’. 2016년 작. ©Iwan Baan / Fondation Louis Vuitton

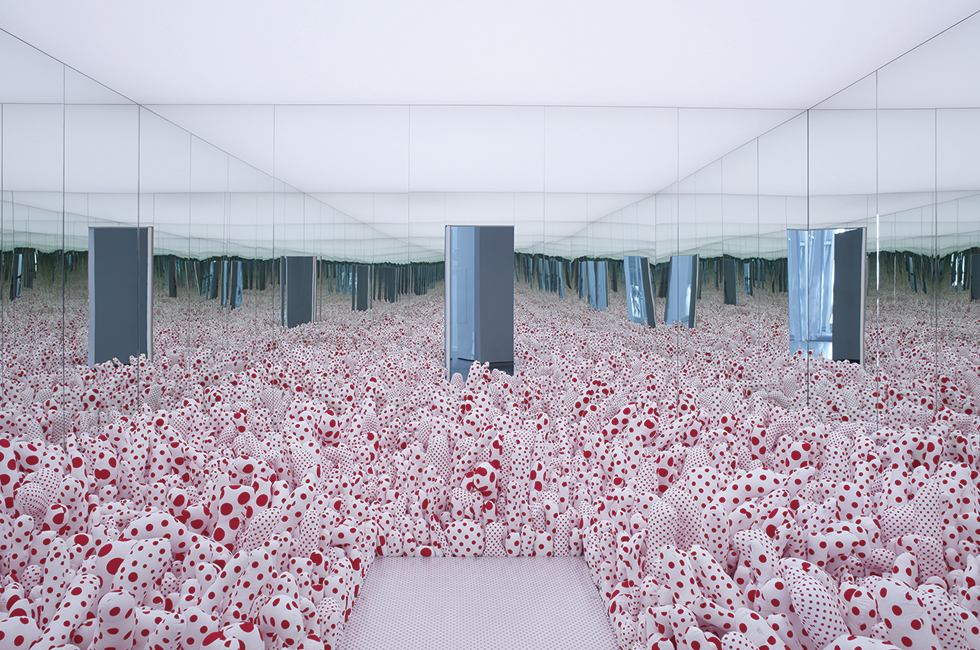

2 현재 루이 비통 재단 미술관에서 열리고 있는 ‘신소장품’ 전 <루이 비통 재단 미술관 컬렉션: 회화에 대한 시선>에 전시된 쿠사마 야요이(Yayoi Kusama) 의 설치 작품 ‘Infinity Miirror Room’(1965/2013).

3 엘스워스 켈리(Ellsworth Kelly), ‘White Dark Blue’(1968). ©Ellsworth Kelly Foundation. Photo courtesy Ellsworth Kelly Studio. ‘신소장품’전의 전시 작품.

4 루이 비통 재단 미술관에서 현재 진행 중인 또 다른 전시 < 코톨드 컬렉션: 인상주의에 대한 시선> 에 선보인 폴 세잔(Paul C´ezanne)의 ‘카드놀이하는 두 사람(The Card Players)’ (1892~1896). Oil on canvas. 런던 코톨드 갤러리.

5 2018년 5월 남프랑스에 위치한 마그 재단 미술관에서 열린 루이 비통 크루즈 패션쇼.

6 ‘신 소장품’ 전시의 관람 풍경.

7 1910년 루이 비통 제품 카탈로그의 속표지를 장식했던 프랑스 일러스트레이터의 드로잉.

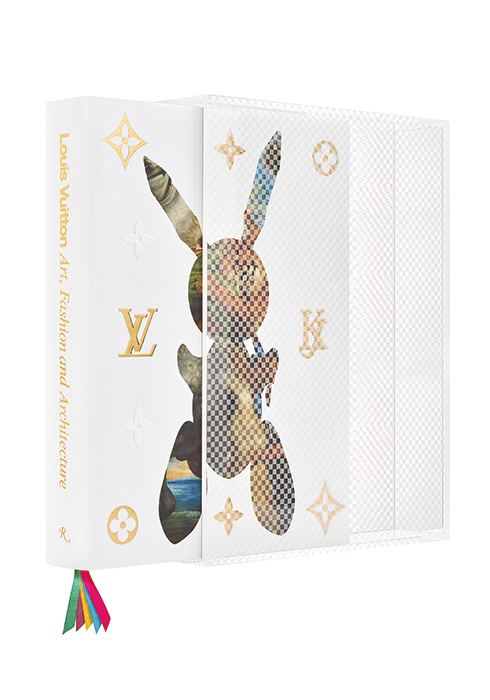

8 루이 비통의 예술, 건축, 패션 여정을 다룬 책.

9 2006년 파리 샹젤리제의 에스파스 루이 비통에서 열린 <아이콘(Icons)> 전시에서 선보였던 실비 플뢰리 (Sylvie Fleury)의 ‘작품’. 제임스 터렐, 반 시게루 등 9인의 아티스트들이 루이 비통 가방을 나름의 방식으로 해석해 재창조한 프로젝트였다.

2 현재 루이 비통 재단 미술관에서 열리고 있는 ‘신소장품’ 전 <루이 비통 재단 미술관 컬렉션: 회화에 대한 시선>에 전시된 쿠사마 야요이(Yayoi Kusama) 의 설치 작품 ‘Infinity Miirror Room’(1965/2013).

3 엘스워스 켈리(Ellsworth Kelly), ‘White Dark Blue’(1968). ©Ellsworth Kelly Foundation. Photo courtesy Ellsworth Kelly Studio. ‘신소장품’전의 전시 작품.

4 루이 비통 재단 미술관에서 현재 진행 중인 또 다른 전시 < 코톨드 컬렉션: 인상주의에 대한 시선> 에 선보인 폴 세잔(Paul C´ezanne)의 ‘카드놀이하는 두 사람(The Card Players)’ (1892~1896). Oil on canvas. 런던 코톨드 갤러리.

5 2018년 5월 남프랑스에 위치한 마그 재단 미술관에서 열린 루이 비통 크루즈 패션쇼.

6 ‘신 소장품’ 전시의 관람 풍경.

7 1910년 루이 비통 제품 카탈로그의 속표지를 장식했던 프랑스 일러스트레이터의 드로잉.

8 루이 비통의 예술, 건축, 패션 여정을 다룬 책

9 2006년 파리 샹젤리제의 에스파스 루이 비통에서 열린 <아이콘(Icons)> 전시에서 선보였던 실비 플뢰리 (Sylvie Fleury)의 ‘작품’. 제임스 터렐, 반 시게루 등 9인의 아티스트들이 루이 비통 가방을 나름의 방식으로 해석해 재창조한 프로젝트였다.

‘산업왕’이라 불릴 만큼 비즈니스에 관심이 많았던 나폴레옹 3세가 집권한 19세기 중반 프랑스 제2제정 시절은 상대적으로 평화와 번영을 누렸기에 명품 브랜드들이 싹트고 꽃피울 만했다. 그중 휴양지로 떠나는 여행이나 궁정의 화려한 연회 등이 발달하면서 그 시대의 혁신 아이템이었던 견고하면서도 가벼운 트렁크로 인기를 끌었던 루이 비통(Louis Vuitton)은 1889년 파리 만국박람회에서 대상을 타면서 국제적 명성까지 꿰차게 된다. 그로부터 1세기라는 시간이 흐른 1987년, 유서 깊은 ‘메종’ 브랜드로서의 자부심을 꿋꿋이 지켜온 루이 비통은 샴페인과 코냑을 제조하는 모엣 헤네시와 합병하면서 오늘날 우리가 잘 아는 거대 럭셔리 기업인 LVMH 그룹으로 거듭났다. 베르나르 아르노 회장이 이끄는 LVMH는 루이 비통을 비롯해 디올, 지방시, 펜디, 태그호이어, 쇼메, 돔 페리뇽 등 패션, 시계·보석, 주류를 아우르는 공룡 기업으로 구찌, 보테가 베네타, 생로랑, 부쉐론 등의 명품 브랜드를 다수 거느린 또 다른 프랑스 기업인 케링 그룹과 함께 럭셔리 업계의 쌍두마차로 자리매김하고 있다. 흥미롭게도, 아니 어쩌면 자연스럽게도(장인 정신 충만한 공예 예술과 전통 있는 럭셔리 브랜드들의 밀착 관계를 생각할 때) 이 두 그룹의 수장은 프랑스를 대표하는 아트 컬렉터이자 현대미술 애호가로도 유명하다. 이 중 파리 오페라 하우스나 베르사유 궁, 루브르 박물관, 기메 국립 동양박물관 등 문화 예술 기관의 복원이나 소장품 수집을 후원해온 아르노 회장은 그룹의 초기 시절부터 재단 설립에도 뜻을 두고 미술관 프로젝트를 추진했는데, 그 결실이 2014년 가을 파리에 모습을 드러낸 루이 비통 재단 미술관(Fondation Louis Vuitton)이다. ‘현대미술에 헌정하는’ 그룹 차원의 재단으로 만들어졌지만 ‘루이 비통’이라는 이름이 붙은 이유는 무엇일까? 아르노 회장의 고문인 장-폴 클라브리(Jean-Paul Claverie)는 “가장 대표적인 브랜드이기도 하지만 무엇보다도 예술 세계와 밀접한 관계를 맺고 있는 브랜드여서”라고 답했다. 실제로 학계에서는 21세기 비즈니스계의 뜨거운 화두 중 하나인 ‘예술화(artification)’의 선두 주자로 루이 비통을 꼽는다. 이는 브랜드 기원과 성장 과정, 창업자의 취향, 사회 공헌 정신에 뿌리를 둔 DNA의 발로일까? 시대의 흐름을 읽고 새로운 기회를 창출해나가는 고도의 브랜딩 전략이 낳은 산물일까? 아마도 이 둘을 잘 엮어내는 것 자체가 일종의 ‘예술’일지 모르겠다. 제품 협업이든 문화 예술 후원이든 미술 프로젝트든 ‘아트’를 출중하게 활용하고 ‘애정’해온 루이 비통 그룹(LVMH)의 사례를 들여다본다.

아트 컬래버레이션의 제왕

사실 동시대 미술이든 르네상스 미술이든 힙합 음악이든 문화 예술을 사랑하는 패션 디자이너는 많다. 크리스티앙 디올은 디자이너가 되기 전에 갤러리를 운영하면서 살바도르 달리, 알렉산더 칼더, 알베르토 자코메티 등과 일한 이력도 있었다. 워낙 예술에서 창조적 영감을 많이 받았던 그의 패션 세계와 인상주의 사조의 연관성을 유려하게 펼쳐낸 <임프레션 디올> 같은 전시가 열리기도 했다(2013년). 물론 럭셔리는 아트가 아니다. 예술과는 달리 럭셔리 제품에는 시공간적인 유일성, 모든 이를 대상으로 하는 보편성이 결여돼 있고 사용 가치가 존재하기 때문이다. 하지만 둘 사이에는 ‘창조성’과 ‘미학’이라는 공통점이 있는 것도 사실이다. 장-폴 클라브리 고문의 주장처럼 루이 비통은 동시대 예술가들과의 협업에서 단연 두드러진 발자취를 뽐내온 브랜드다. 인상파 화가들과의 친분 관계부터 20세기에는 호안 미로, 피카소 등의 대가들과 인연을 맺었고 현대에 들어와서는 솔 르윗, 리처드 프린스, 스테판 스프라우스, 우고 론디노네 등의 아티스트들과 프로젝트를 진행했다.

그중 아트 협업 역사에 남을 성공작으로 꼽히는 ‘제품’을 꼽자면, 마크 제이콥스가 수석 디자이너로 있던 시절(1997~2013)을 언급하지 않을 수 없다. 2000년대 초반 벚꽃 문양, 만화 캐릭터인 포켓몬 등 자신만의 팝 감성이 돋보이는 방식으로 가방 등의 액세서리는 물론 쇼윈도에도 반영한 일본 아티스트 무라카미 다카시(Takashi Murakami )와의 협업은 그야말로 센세이션을 일으켰다. 인기의 정점에서 포화 상태에 이르렀다는 말이 나왔을 정도였던 루이 비통 브랜드가 일본 소비자들로부터 호소력을 되찾게 해줬을 뿐만 아니라 글로벌 무대에서도 큰 호응을 얻었다. 또 ‘호박’ 문양으로 우리나라에도 잘 알려진 쿠사마 야요이(Yayoi Kusama)와의 ‘땡땡이’ 무늬 가방 시리즈도 빼놓을 수 없는 컬래버레이션 히트작이다. “예술 세계를 표현하는 일은 이 세계의 민감성과 긴장감을 표현하고, 현재와 미래의 사회 문제를 제기하는 것이지요. 패션 디자이너도 브랜드라는 틀 안에서 이 시대의 민감한 요소와 이슈를 표현하고 있다고 생각합니다. 패션은 예술이 아니지만, 둘 사이의 연결고리는 강하게 존재한다고 봅니다.” 장-폴 클라브리 고문의 설명이다. 아마도 더 정확한 분석은 ‘예술은 럭셔리에 차별성을 부여한다’는 것이지 않을까 싶다. 혹자는 동시대 아티스트들과의 좋은 협업은 브랜드로 하여금 전통에 입각한 영원한 빛을 발산하면서도 ‘현재’라는 유행의 흥분을 느끼게 하는 외줄타기의 묘미라고 해석했다.

몰입도를 이끌어낼 수 있는 ‘공간형 콘텐츠’

예술은 이처럼 동시대의 신선한 감성도 끌어들이면서 정통성을 기반으로 영원성(timeless)을 추구하는 브랜드의 이중적인 면모도 반영하는, 다시 말해 상호 모순적이지만 럭셔리 브랜드가 존속하려면 꼭 필요한 ‘두 마리 토끼’를 잡을 수 있는 보증서 역할을 하고 있다. 그러나 예술과 럭셔리의 흐뭇하고 성공적인 만남이 결코 쉬운 건 아니다. 이제 브랜드의 아트 협업은 지겨울 정도로 흔한 일이 되어버렸고, 브랜드 정체성을 유지하면서도 아티스트의 독창성이 조화된 균형을 이뤄내는 건 결코 만만한 과제가 아니기 때문이다. 게다가 예술의 오라(aura)도 탄탄한 전통과 확고한 창조성, 우월한 브랜드 파워가 어우러져야 비로소 돋보이게 마련이다. 너 나 할 것 없이 ‘아트’를 내세우지만 이 같은 고도의 ‘아케팅(artketing)’은 소수의 브랜드들에게 허락된 것일지도 모른다. 그것도 일회성인 제품 협업에 그치는 게 아니라 더 큰 틀의 시스템과 차별성을 띄는 브랜드여야만 생태계에서 존재감을 나타낼 수 있다. 럭셔리 경영 분야의 구루로 여겨지는 장 노엘 캐퍼러 교수는 브랜드의 예술화 단계를 나누면서 특정 아티스트를 후원하는 수준에서 인하우스 차원의 협업, 브랜드가 주최하는 전시, 미술상, 재단 설립, 아트 컬렉션, 기업 차원의 아트 프로그램 펀딩 등의 순으로 폭을 넓혀감에 따라 그 영향력도 커진다고 진단했다. 아마도 이런 맥락에서 크리에이터와의 협업으로 빚어진 플래그십 매장, 아카이브 전시 공간 등 ‘브랜드 공간’이 필수적으로 등장하는 것일 테다. 루이 비통의 경우 일본 오모테산도에 건축가 아오키 준(Aoki Jun)이 설계한 플래그십 매장, 2005년 파리 샹젤리제에 에릭 칼슨(Eric Carlson)이 설계하고 피터 마리노(Peter Marino)가 인테리어를 맡아 재단장한 메종을 선보였다(맨 꼭대기층에는 판매와 무관한 ‘아트’ 공간을 둔). 루브르 박물관 근처에 들어설 복합 단지인 라 사마리텐(La Samaritaine)은 일본 건축가 듀오인 SANAA 손에 넘겨졌는데, 장-폴 클라브리의 표현을 빌리자면 “애초에는 문화 프로젝트가 아니었지만 결국에는 또 하나의 문화 프로젝트가 됐다”고. 우리나라에서는 지난 2015년 문을 연 디올의 청담동 플래그십 매장을 프랑스의 건축 거장 크리스티앙 포르잠파크(Christian de Portzamparc)가 설계해 화제가 되기도 했다. 올가을에는 루이 비통의 청담 플래그십 매장도 새롭게 선보일 예정이다. 루이 비통의 아티스틱 디렉터 니콜라 제스키에르는 건축에 관심이 많기로 유명한 인물인데, 그래서인지 그가 선택해온 패션쇼 장소도 ‘예술적’이다. 남프랑스의 유서 깊은 사립 미술관인 마그 재단 미술관, 교토의 미호 미술관, 미국 팜스프링스의 랜드마크인 밥 앤 돌로레스 호프 이스테이트 등을 꼽을 수 있다.

숲속의 유리 돛단배 같은 미술관, 파리지앵을 위한 선물

브랜드의 예술성을 드러낼 수 있고 메세나로서의 기능도 하는 공간형 콘텐츠의 끝판왕은 역시 미술관일 터다. 이 글의 서두에 언급했듯이 LVMH 아르노 회장 역시 1990년대 초부터 미술관을 염두에 뒀다. 브랜드 공간에서도 예술성은 추구했지만 순수하게 현대미술을 담아내는 아름다운 미술관 건립은 완전히 다른 차원의 의미였다. 아르노 회장은 빌바오 구겐하임의 신화를 이뤄낸 프랭크 게리(Frank O. Gehry)의 건축 세계에 매료됐고, 2006년에 프로젝트가 본격 시작됐다. 프랭크 게리는 특유의 차별된 개성을 드러내면서도 이 아름다운 수도의 역사적, 문화적 맥락을 해치지 않도록 지나친 파격은 자제한 건축물을 파리 서쪽 끝자락 불로뉴 숲속에 탄생시켰다. 청신한 녹음을 배경으로 12개의 유리 돛을 지붕처럼 두른 하얀 배가 떠다니는 풍경을 연상케 한다. 필자는 2014년 가을 루이 비통 재단 미술관의 오프닝에 참석했었는데, 당시 게리는 “파리에서 이런 작업을 할 수 있었다는 것 자체가 영광”이라면서 애정과 배려를 띤 미소를 지었다.

반세기 뒤 파리 시민에게 헌정할 예정인 이 미술관이 도시의 새 랜드마크로 자리매김했다는 사실은 그리 놀랍지 않다. 건축물 자체도 그렇지만 워낙 압도적인 전시 콘텐츠를 생산해냈기 때문이다. 루이 비통의 제왕적 기개와 어울리는 블록버스터 전시와 조성진 콘서트, 아트 토크, 공연 같은 다채로운 프로그램 덕분에 개관 이래 무려 5백만 명이 넘는 관람객의 발길을 이끌어냈다. 인기 관광지 파리답게 상당수는 외국인 관람객이라고. 이 중 러시아에서 한 번도 벗어난 적이 없던 ‘시츄킨 컬렉션’을 2016년 가을 처음으로 선보인 <현대미술의 아이콘 - 시츄킨 컬렉션>전은 1백20여 만 명의 관람객을 동원하는 기록을 세우기도 했다. 20세기 초 파란만장한 삶을 산 러시아 컬렉터 세르게이 시츄킨(Sergei Shchukin)이 소장했던 근현대미술의 진수를 담은 전시였다. 현재 열리고 있는 <코톨드 컬렉션: 인상주의에 대한 시선>도 흥미로운 전시다. 런던 시민들이 사랑해 마지않는 코톨드 갤러리(Courtauld Gallery)가 소장한 윌리엄 터너 같은 영국 거장을 위시해 마네, 르누아르, 드가 등 기라성 같은 인상주의 작가들의 작품 1백여 점이 전시되고 있는데, 저명한 기업가이자 미술 애호가였던 사무엘 코톨드의 소장품이 파리에서 선보이는 건 60여 년 만이라고.

압도적인 컬렉션과 블록버스터급 전시에도 엇갈리는 시선이 존재하기는 한다. 하지만 이 정도 수준과 규모의 미술 후원이라면 차별된 이미지를 구축하는 건 물론이고 ‘메디치 가문의 부활’이라 할 만하다는 의견도 나온다. 게다가 아트는 경계를 넘나드는 ‘유니버설(universal)’ 언어다. 보다 많은 동시대 아티스트들이 혜택을 받을 수 있고, 더 많은 이들의 영혼에 파고들 수 있다는 얘기다. 궁극적으로는 브랜드에 긍정적 작용을 할 가능성이 높을 테고 말이다. 한 가지 확실한 건, 럭셔리 브랜드와 예술의 공생적 유대 관계는 더 끈끈하고 단단해지리라는 점이다.

반세기 뒤 파리 시민에게 헌정할 예정인 이 미술관이 도시의 새 랜드마크로 자리매김했다는 사실은 그리 놀랍지 않다. 건축물 자체도 그렇지만 워낙 압도적인 전시 콘텐츠를 생산해냈기 때문이다. 루이 비통의 제왕적 기개와 어울리는 블록버스터 전시와 조성진 콘서트, 아트 토크, 공연 같은 다채로운 프로그램 덕분에 개관 이래 무려 5백만 명이 넘는 관람객의 발길을 이끌어냈다. 인기 관광지 파리답게 상당수는 외국인 관람객이라고. 이 중 러시아에서 한 번도 벗어난 적이 없던 ‘시츄킨 컬렉션’을 2016년 가을 처음으로 선보인 <현대미술의 아이콘 - 시츄킨 컬렉션>전은 1백20여 만 명의 관람객을 동원하는 기록을 세우기도 했다. 20세기 초 파란만장한 삶을 산 러시아 컬렉터 세르게이 시츄킨(Sergei Shchukin)이 소장했던 근현대미술의 진수를 담은 전시였다. 현재 열리고 있는 <코톨드 컬렉션: 인상주의에 대한 시선>도 흥미로운 전시다. 런던 시민들이 사랑해 마지않는 코톨드 갤러리(Courtauld Gallery)가 소장한 윌리엄 터너 같은 영국 거장을 위시해 마네, 르누아르, 드가 등 기라성 같은 인상주의 작가들의 작품 1백여 점이 전시되고 있는데, 저명한 기업가이자 미술 애호가였던 사무엘 코톨드의 소장품이 파리에서 선보이는 건 60여 년 만이라고.

압도적인 컬렉션과 블록버스터급 전시에도 엇갈리는 시선이 존재하기는 한다. 하지만 이 정도 수준과 규모의 미술 후원이라면 차별된 이미지를 구축하는 건 물론이고 ‘메디치 가문의 부활’이라 할 만하다는 의견도 나온다. 게다가 아트는 경계를 넘나드는 ‘유니버설(universal)’ 언어다. 보다 많은 동시대 아티스트들이 혜택을 받을 수 있고, 더 많은 이들의 영혼에 파고들 수 있다는 얘기다. 궁극적으로는 브랜드에 긍정적 작용을 할 가능성이 높을 테고 말이다. 한 가지 확실한 건, 럭셔리 브랜드와 예술의 공생적 유대 관계는 더 끈끈하고 단단해지리라는 점이다.