7월 04, 2018

글 고성연

사실 디자인이나 예술의 국적을 따진다는 건 다분히 촌스럽고 억지 같은 ‘범주화’의 오류인 경우가 많다. 그래도 사람들이 ‘DNA’라는 얘기를 끄집어내기 좋아하는 이유는, 아마도 특정한 배경이나 환경에서 성장한 이들에게는 뭔지 모를 공통분모가 느껴지는 사례를 자주 접하기 때문일 것이다. 네덜란드가 낳은 스타 디자이너 마르셀 반더르스(Marcel Wanders)는 굳이 범주에 집어넣기에는 소위 ‘스펙트럼’이 정말로 넓다. 암스테르담의 스튜디오에서 그를 만났다.

1 일본 오이타에 있는 한 미술관에서 다채로운 꽃무늬로 덮인 커다란 달걀 형태의 설치 작품 앞에서 포즈를 취하고 있는 마르셀 반더르스. 기능 중심 디자인에 집착하지 않는 그는 화려한 디자인에 대한 편견을 깨는 디자이너이기도 하다. ⓒThe Eurasian Garden Spirits, First-Concept Stage, by Marcel Wanders for the Oita Prefectural Art Museum (OPAM)

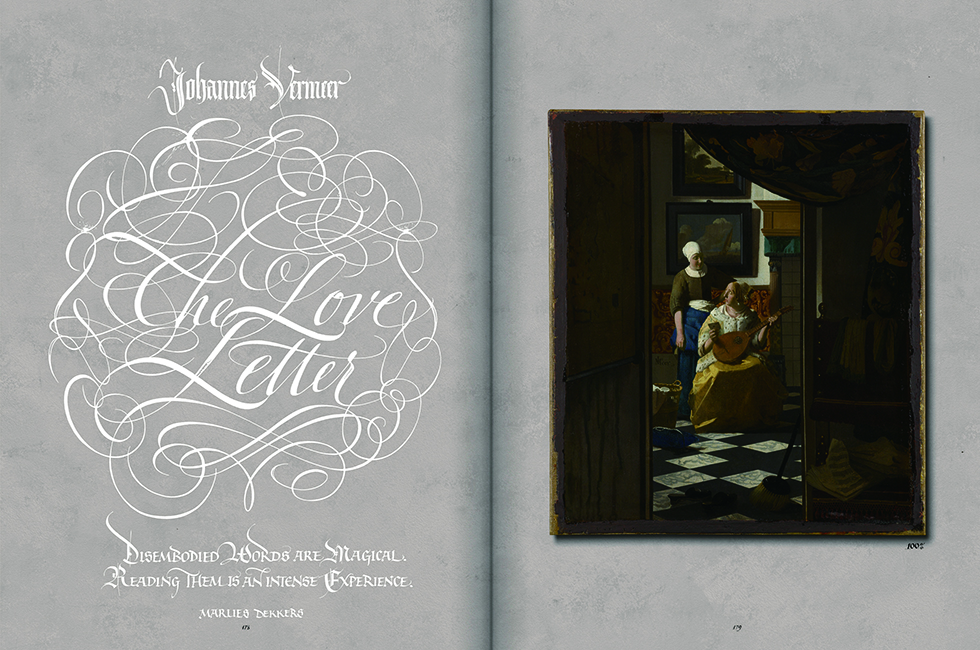

2 암스테르담 국립미술관(Rijks)의 미술 서적 <Masters of the Golden Age> 작업. 마르셀 반더르스의 디자인은 ‘절충주의’적 다채로움을 품고 있는데, 네덜란드의 풍부한 문화 예술 자산이 스며들어 있음이 느껴진다.

3 몬드리안 도하(Mondrian Doha) 호텔의 객실 인테리어(2017).

4 지난봄 밀라노 국제가구박람회에 참가한 모오이(Moooi) 전시장 풍경. 모오이는 마르셀 반더르스가 공동 창립자이자 아트 디렉터를 맡고 있는 브랜드다.

5 조명 브랜드 플로스(Flos)와 협업해 2009년에 선보인 ‘캔 캔(Can Can)’. ⓒMarcel Wanders

6 바카라(Baccarat)와 협업한 ‘United Crystal Woods’ 컬렉션 시리즈 중 디캔터(2010).

7 개인 디자인 프로젝트인 ‘Tempter’.

8, 9 암스테르담에 있는 모코 뮤지엄(Moco Museum) 소장품으로 최근 설치된 ‘Portrait’(2018). 관람객이 핀을 사서 달걀 형태의 설치물에 자유롭게 꽂는 식으로 하나의 ‘협업 작품’이 된다.

10 지난 3월 홍콩에서 열린 아트 바젤 홍콩 기간에 루이 비통의 <오브제 노마드(Objets Nomades)> 프로젝트를 선보이는 전시장에 놓인 마르셀 반더르스의 디자인 제품들.

2 암스테르담 국립미술관(Rijks)의 미술 서적 <Masters of the Golden Age> 작업. 마르셀 반더르스의 디자인은 ‘절충주의’적 다채로움을 품고 있는데, 네덜란드의 풍부한 문화 예술 자산이 스며들어 있음이 느껴진다.

3 몬드리안 도하(Mondrian Doha) 호텔의 객실 인테리어(2017).

4 지난봄 밀라노 국제가구박람회에 참가한 모오이(Moooi) 전시장 풍경. 모오이는 마르셀 반더르스가 공동 창립자이자 아트 디렉터를 맡고 있는 브랜드다.

5 조명 브랜드 플로스(Flos)와 협업해 2009년에 선보인 ‘캔 캔(Can Can)’. ⓒMarcel Wanders

6 바카라(Baccarat)와 협업한 ‘United Crystal Woods’ 컬렉션 시리즈 중 디캔터(2010).

7 개인 디자인 프로젝트인 ‘Tempter’.

8, 9 암스테르담에 있는 모코 뮤지엄(Moco Museum) 소장품으로 최근 설치된 ‘Portrait’(2018). 관람객이 핀을 사서 달걀 형태의 설치물에 자유롭게 꽂는 식으로 하나의 ‘협업 작품’이 된다.

10 지난 3월 홍콩에서 열린 아트 바젤 홍콩 기간에 루이 비통의 <오브제 노마드(Objets Nomades)> 프로젝트를 선보이는 전시장에 놓인 마르셀 반더르스의 디자인 제품들.

‘네덜란드 디자인’이라고 하면 1990년대를 강타한 디자인 그룹 드로흐(Droog)의 이미지가 워낙 강한 나머지 뭔가 실험적이고, 간결하며, 혁신적인 성향을 띨 것이라는 고정관념이 따라붙기 때문일까? 마르셀 반더르스(Marcel Wanders)는 네덜란드 디자인의 전형에 속하기에 가장 부적절한 인물 중 하나로 꼽히지 않을까 싶은 크리에이터다. 실제로 글로벌 디자인 페어 같은 큰 행사장에서 국적이나 출신 학교 같은 배경을 전혀 모른 채 마르셀 반더르스의 디자인을 접한다면 대다수는 ‘더치(Dutch) 같다’고 말하지 않는다. 하나의 유형에 파묻히기에는 그의 디자인 자체가 워낙 다채롭다. 물론 초현실적인 느낌마저 자아내는 세련된 화려함 속에서도 부담스럽게 다가오지는 않는, 그만의 정제된 언어가 느껴진다는 일관성은 있다. 그렇지만 때로는 선 굵은 담대함이, 때로는 천진한 앙증맞음이, 때로는 공작새 같은 우아함이 부각된다. 창조성은 끝이 없다는 점을 몸소 증명해 보이기라도 하듯이, 그는 안 그래도 풍부한 자신의 팔레트를 더욱 다채롭게 채워나가고 있는 듯 보인다. 마르셀 반더르스라는 이름을 익히 알고 있기는 했지만 ‘팔색조’같이 변화무쌍하면서도 자신만의 영역을 공고히 해나가는 모습을 엿보자, 문득 디자인뿐만 아니라 ‘사람’ 자체도 알고 싶어졌다. 그런 궁금증이 싹튼 계기는 지난봄 4년 만에 다시 찾은 밀라노 국제가구박람회(iSaloni)였다.

명품 브랜드 루이 비통이 세계적인 디자이너들과 펼치는 협업 프로젝트인 <오브제 노마드(Objets Nomades)> 전시가 열린 팔라초 보코니(Palazzo Bocconi). 이 행사장에 선보인 마르셀 반더르스의 작품들은 사뭇 결이 달랐다. 장인 정신이 강하게 느껴지는 우아한 가죽 소재의 파티션 ‘스크린(Screen)’, 담백하면서 힘이 느껴지는 휴대용 ‘라운지 체어(Lounge Chair)’, 예쁘장하고 기하학적인 디자인의 다목적 소품 ‘다이아몬드 미러(Diamond Mirror)’ , 그리고 ‘빛과 어둠’의 대비를 드러내는 기계적 장치를 활용해 ‘다이아몬드 미러’의 미학을 강렬하게 부각한 설치 작품까지. 이처럼 저마다의 특색을 지닌 마르셀 반더르스의 작품을 직접 감상한 다음 짧게나마 인터뷰를 할 기회가 있었는데, 살짝 ‘반전’이 있었다. 훤칠한 키에 눈에 띄는 외모 때문인지 왠지 ‘관리용 멘트’를 할 것 같았는데, 꽤나 진솔하고 진지한 면모가 느껴졌다(‘일’ 얘기를 할 때는 장난기를 접었다). 이런 인연으로 최근 그의 스튜디오가 있는 암스테르담을 찾아갔다.

명품 브랜드 루이 비통이 세계적인 디자이너들과 펼치는 협업 프로젝트인 <오브제 노마드(Objets Nomades)> 전시가 열린 팔라초 보코니(Palazzo Bocconi). 이 행사장에 선보인 마르셀 반더르스의 작품들은 사뭇 결이 달랐다. 장인 정신이 강하게 느껴지는 우아한 가죽 소재의 파티션 ‘스크린(Screen)’, 담백하면서 힘이 느껴지는 휴대용 ‘라운지 체어(Lounge Chair)’, 예쁘장하고 기하학적인 디자인의 다목적 소품 ‘다이아몬드 미러(Diamond Mirror)’ , 그리고 ‘빛과 어둠’의 대비를 드러내는 기계적 장치를 활용해 ‘다이아몬드 미러’의 미학을 강렬하게 부각한 설치 작품까지. 이처럼 저마다의 특색을 지닌 마르셀 반더르스의 작품을 직접 감상한 다음 짧게나마 인터뷰를 할 기회가 있었는데, 살짝 ‘반전’이 있었다. 훤칠한 키에 눈에 띄는 외모 때문인지 왠지 ‘관리용 멘트’를 할 것 같았는데, 꽤나 진솔하고 진지한 면모가 느껴졌다(‘일’ 얘기를 할 때는 장난기를 접었다). 이런 인연으로 최근 그의 스튜디오가 있는 암스테르담을 찾아갔다.

마르셀 반더르스 스튜디오와 모오이

디자인에 관심이 있는 이들 사이에서는 흔히 마르셀 반더르스라고 하면 그의 분신처럼 여겨지는 가구 브랜드 ‘모오이(Moooi)’를 떠올리게 마련이다. 그가 2001년 공동 창립자이자 아트 디렉터로 설립한 브랜드 모오이는 네덜란드어로 ‘아름답다(mooi)’란 뜻을 지닌 단어에 ‘o’를 하나 더했다(보다 특별한 아름다움을 강조하기 위해서란다). 그렇지만 그는 자신의 이름을 내세운 스튜디오를 따로 두고 건축, 아트 등 다양한 영역에 걸쳐 프로젝트를 진행한다. 모오이의 본사는 브레다(Breda)에, 마르셀 반더르스 스튜디오는 암스테르담에 있다. 도심에서 비켜난 요르단 지구 쪽에 위치한 그의 스튜디오는 암스테르담의 명물인 종탑이 잘 보이는 건물에 자리 잡고 있었다. 트레이드마크로 여겨질 정도로 즐겨 착용하는 알록달록한 ‘레인보 목걸이(Rainbow Necklace)’에 흰 셔츠, 카고 바지 차림으로 나타난 마르셀 반더르스. 아무래도 자신의 홈그라운드에서 만난 덕분인지 훨씬 더 여유 있어 보였다. 암스테르담은 마르셀 반더르스의 고향은 아니지만 자신감 넘치고 유머 있는 이 전천후 크리에이터를 매우 자랑스러워하는 듯했다. 2014년에는 이 도시의 뮤지엄 지구에 있는 암스테르담 시립미술관(Stedelijk Museum)에서 그의 25년간의 작품 활동을 아우르는 회고전 <Pinned Up>을 열기도 했고, 또 다른 미술관인 모코 뮤지엄(Moco Museum)에서는 그의 작품을 영구 설치 작품으로 전시해놓기도 했다. ‘Portrait’라는 작품명의 커다란 달걀 모양 설치 작품인데, 필자가 마침 모코 뮤지엄에 들렀을 때 직접 볼 수 있었다. 모코 뮤지엄에 갔었다고 하자 마르셀은 “그게 설치된 지 2주 정도밖에 되지 않았는데, 운이 좋다”면서 웃었다. 그가 ‘암스테르담에 선사하는 선물’이라고 표현한 이 작품을 자세히 들여다보면 연갈색의 타원형 설치물 표면에 구리 소재의 핀들이 박혀 있다. 모코 뮤지엄을 찾는 사람들이 핀을 사서 ‘달걀’ 위에 하나둘 꽂다 보면 세상에 하나밖에 없는 예술 작품이 될 수 있다는 데 착안한 ‘DIY형 조각’이다. “2주 전만 해도 민숭민숭한 달걀이었는데, 의외로 반응이 좋아 벌써 개성 있는 작품이 됐네요.” 금빛 핀이 꽂혀 있는 그의 작품을 찍은 사진을 보여주자 그는 신이 난 듯 “부디 이 달걀이 도시 가득 번지는 날이 빨리 오기를 기대한다”고 장난기 섞인 말투로 ‘바람’을 얘기했다. 사실 마르셀 반더르스의 ‘달걀’들은 이미 일본에도 있다. 일본의 저명한 건축가 반 시게루(Shigeru Ban)가 설계한 오이타의 한 미술관에 문화적 연대와 교류를 상징하는 달걀 모양의 대형 설치 작품을 선보인 적이 있다. 작품명은 ‘The Eurasian Garden’(2014).

1 지난 4월 밀라노 국제가구박람회 기간에 루이 비통이 세계적인 디자이너들과 펼친 협업 프로젝트인 <오브제 노마드>의 팔라초 보코니(Palazzo Bocconi) 전시에 마르셀 반더르스도 참여했다. 사진은 쟁반이나 거울 같은 소품으로 활용할 수 있는 신작 ‘다이아몬드 미러(Diamond Mirror)’. 사진 제공 루이 비통

2 팔라초 보코니에서 선보인 마르셀 반더르스의 설치 작품. 빛과 어둠의 대비 속에서 천천히 움직이면서 감각을 일깨운다.

3 마르셀 반더르스가 업계와 미디어의 주목을 받는 계기가 된 ‘매듭 의자(Knotted Chair)’. 1996년에 네덜란드의 대표적인 디자인 그룹 드로흐(Droog) 프로젝트를 통해 처음 선보였고, 나중에는 이탈리아 가구 브랜드 카펠리니(Cappelini)를 통해 다시 제작됐다.

4 2018 밀라노 국제가구박람회에서 선보인 모오이 브랜드의 동물 모양 램프.

5 마르셀 반더르스 스튜디오에서 인테리어 디자인을 맡은 암스테르담의 5성급 호텔 안다즈 암스테르담 프린센그라흐트(Andaz Amsterdam Prinsengracht). 안다즈는 하얏트 계열의 럭셔리 호텔 브랜드다.

2 팔라초 보코니에서 선보인 마르셀 반더르스의 설치 작품. 빛과 어둠의 대비 속에서 천천히 움직이면서 감각을 일깨운다.

3 마르셀 반더르스가 업계와 미디어의 주목을 받는 계기가 된 ‘매듭 의자(Knotted Chair)’. 1996년에 네덜란드의 대표적인 디자인 그룹 드로흐(Droog) 프로젝트를 통해 처음 선보였고, 나중에는 이탈리아 가구 브랜드 카펠리니(Cappelini)를 통해 다시 제작됐다.

4 2018 밀라노 국제가구박람회에서 선보인 모오이 브랜드의 동물 모양 램프.

5 마르셀 반더르스 스튜디오에서 인테리어 디자인을 맡은 암스테르담의 5성급 호텔 안다즈 암스테르담 프린센그라흐트(Andaz Amsterdam Prinsengracht). 안다즈는 하얏트 계열의 럭셔리 호텔 브랜드다.

자긍심 강한 천재?

도전 의식으로 똘똘 뭉친 휴머니스트

도전 의식으로 똘똘 뭉친 휴머니스트

마르셀 반더르스는 아이디어가 풍부하기도 하지만 주저 없이 실천할 줄 아는 ‘행동파’이기도 하다. 그의 적극성을 잘 보여주는 에피소드를 하나 소개한다. 네덜란드의 유력 잡지<Libelle>이 협업을 원하자 그는 자신이 아예 한 호(issue)

전체를 수놓을 아이디어를 내보겠다고 했다. 그의 제안은각자에게 소중한 영감과 가치를 주는 ‘나만의 영웅’을 상징하는 작은 액세서리를 만들어 공유하는 독자 캠페인을 하면 어떻겠냐는 것이었다. 이름하여 ‘Hero Pin’. 젊은 시절, 심각

한 병을 앓고 있던 여자 친구에게 용기를 주기 위해 직접 만들어 선물한 작은 핀에 대한 기억에 바탕을 둔 제안이었다.2010년에 전개된 이 ‘Hero Pin’ 캠페인은 50만 독자들의열렬한 지지를 받아 성공적으로 마무리됐다.

그를 일약 ‘스타’로 도약하게 해준 밑거름 역할을 한 ‘매듭 의자(Knotted Chair, 1996)’ 역시 의심하지 않고 과감히 ‘베팅’할 줄 아는 도전 정신의 산물이다. 언뜻 허접한 밧줄을 대강 얼기설기 엮어서 만든, 저렴한 공예품처럼 보이는 이 의

자는 반전의 능력을 지니고 있다. 대단히 가벼운 소재임에도 100kg이 넘는 엄청난 하중을 견딜 수 있을 정도로 튼튼한 것. 카본지와 끈으로 만든 밧줄을 의자 모양으로 엮은 다음 에폭시 수지에 담갔다가 의자 모양의 틀에 걸쳐놓으면 웬만해서는 끄떡도 하지 않을 정도로 단단하게 굳는 원리를 적용했다. 몽환적인 느낌마저 드는 요즘 그의 디자인을 보노라면 다소 ‘의외’라는 생각이 드는 의자지만, 사실 그는 네덜란드 특유의 실험적인 태도를 분명히 지니고 있었던 것이다

(이 매듭 의자는 나중에 이탈리아 브랜드 카펠리니가 제작했지만, 처음에는 네덜란드식 실험 정신의 대명사 드로흐의프로젝트였다). 하지만 암스테르담의 디자인 사관학교인 디자인 아카데미 에인트호번을 나와 드로흐를 통해 주목받은

상당수의 다른 디자이너들처럼 ‘재료’에 대한 고민과 연구에서 출발하는 유형을 따라가지는 않았다. 재료를 다루는 것자체를 좋아하기는 하지만 시작점은 아니라는 것이다. “저는 ‘사람’에서 출발해요. ‘인류(human race)’라고 말할 수

도 있겠죠.” 그는 단호한 어조로 말했다. “우리는 우리 자신이 속한 문화에 참여하기를 원하는 문화에서 살고 있잖아요. 저는 디자인이 좀 더 낭만적이고, 인간적이고, 의미 있을 수 있다는 점을 증명하고 싶어요. 그런 아이디어를 표현하는 다양한 길을 찾는 거죠.” ‘휴먼 스토리’에서 영감을 받는다는 뜻이리라. “네, 결국 인간에게서 나오는 건 다양한 스토리죠. 재료도 스토리의 일부분이 될 수 있지만, 그게 저의출발점은 결코 아니에요.” 마르셀 반더르스의 놀랍도록 다채로운 디자인 스펙트럼에 대한 이해를 도와주는 대목이다.

전체를 수놓을 아이디어를 내보겠다고 했다. 그의 제안은각자에게 소중한 영감과 가치를 주는 ‘나만의 영웅’을 상징하는 작은 액세서리를 만들어 공유하는 독자 캠페인을 하면 어떻겠냐는 것이었다. 이름하여 ‘Hero Pin’. 젊은 시절, 심각

한 병을 앓고 있던 여자 친구에게 용기를 주기 위해 직접 만들어 선물한 작은 핀에 대한 기억에 바탕을 둔 제안이었다.2010년에 전개된 이 ‘Hero Pin’ 캠페인은 50만 독자들의열렬한 지지를 받아 성공적으로 마무리됐다.

그를 일약 ‘스타’로 도약하게 해준 밑거름 역할을 한 ‘매듭 의자(Knotted Chair, 1996)’ 역시 의심하지 않고 과감히 ‘베팅’할 줄 아는 도전 정신의 산물이다. 언뜻 허접한 밧줄을 대강 얼기설기 엮어서 만든, 저렴한 공예품처럼 보이는 이 의

자는 반전의 능력을 지니고 있다. 대단히 가벼운 소재임에도 100kg이 넘는 엄청난 하중을 견딜 수 있을 정도로 튼튼한 것. 카본지와 끈으로 만든 밧줄을 의자 모양으로 엮은 다음 에폭시 수지에 담갔다가 의자 모양의 틀에 걸쳐놓으면 웬만해서는 끄떡도 하지 않을 정도로 단단하게 굳는 원리를 적용했다. 몽환적인 느낌마저 드는 요즘 그의 디자인을 보노라면 다소 ‘의외’라는 생각이 드는 의자지만, 사실 그는 네덜란드 특유의 실험적인 태도를 분명히 지니고 있었던 것이다

(이 매듭 의자는 나중에 이탈리아 브랜드 카펠리니가 제작했지만, 처음에는 네덜란드식 실험 정신의 대명사 드로흐의프로젝트였다). 하지만 암스테르담의 디자인 사관학교인 디자인 아카데미 에인트호번을 나와 드로흐를 통해 주목받은

상당수의 다른 디자이너들처럼 ‘재료’에 대한 고민과 연구에서 출발하는 유형을 따라가지는 않았다. 재료를 다루는 것자체를 좋아하기는 하지만 시작점은 아니라는 것이다. “저는 ‘사람’에서 출발해요. ‘인류(human race)’라고 말할 수

도 있겠죠.” 그는 단호한 어조로 말했다. “우리는 우리 자신이 속한 문화에 참여하기를 원하는 문화에서 살고 있잖아요. 저는 디자인이 좀 더 낭만적이고, 인간적이고, 의미 있을 수 있다는 점을 증명하고 싶어요. 그런 아이디어를 표현하는 다양한 길을 찾는 거죠.” ‘휴먼 스토리’에서 영감을 받는다는 뜻이리라. “네, 결국 인간에게서 나오는 건 다양한 스토리죠. 재료도 스토리의 일부분이 될 수 있지만, 그게 저의출발점은 결코 아니에요.” 마르셀 반더르스의 놀랍도록 다채로운 디자인 스펙트럼에 대한 이해를 도와주는 대목이다.

반전의 매력, 스펙트럼은 어디까지 확장될까?

아마도 그의 ‘인본주의적’ 성향은 초창기부터 뚜렷했던 것 같다. 그는 학창 시절 ‘퇴학’을 당한 아픔(?)을 지니고 있는데,그 이유가 흥미롭다. 원래 ‘논리’와 ‘철학’이 확실했던 학교(에인트호번)에서 상대적으로 ‘튀는’ 작품을 주로 했다고 한다.(에인트호번 같은 디자인 스쿨에서는 ‘결’이 안 맞으면 적응을이유로 그만두는 경우가 부지기수다) . “저는 당시 (이탈리아의) 멤피스 운동에 푹 빠져 있었어요. 개인적으로 저는 ‘디자인의 얼굴’을 완전히 바꾼 건 멤피스와 바우하우스밖에 없다고 생각해요. 그만큼 멤피스는 저에게 정말로 충격적으로 다가왔죠.” 이런 과정을 겪다 보니 실용성과 간결미를 중시하는 바우하우스나 데 스틸(신조형주의) 전통과 궤를 같이했던네덜란드 디자인의 흐름에 그는 동참할 수 없었던 것이다.아예 이탈리아로 유학을 가지 그랬냐는 질문에 그는 싱긋 웃으며 이렇게 대답했다. 학교는 아니지만 흠모하던 거장을 만나러 직접 가봤다고. 도무스 아카데미를 창립한 건축가이자디자이너 안드레아 브란치(Andrea Branzi)다. 그는 당시안드레아 브란치를 무턱대고 찾아갔지만, 자신의 포트폴리오를 보여주고 돌아올 수 있었다고 회상하면서 ‘일단 부딪혀보는 태도’를 다시 한번 강조했다. 이처럼 세계적인 디자이너가 된 지금에도 그의 애정과 존경심은 전혀 사그라들지 않은 듯했다. “지금 봐도 그분의 작품은 정말로 근사해요. 작년쯤인가, 제가 편지를 써 보내기도 했죠.” 마르셀 반더르스가안드레아 브란치처럼 80대가 됐을 때 얼마만큼 스펙트럼이확장돼 있을지 자못 궁금해진다.

[ART+CULTURE ’18 SUMMER SPECIAL]

-Charms of Glocalness 기사 보러 가기

-Humanistic Elegance 기사 보러 가기

-The Essence of Dutch Creativity 기사 보러 가기

-Design Thinking: The Eindhoven Way 기사 보러 가기

-Eileen Gray & Le Corbusier 기사 보러 가기

-외부에 있는 나의 기억 기사 보러 가기

-국경 넘어 나래 펼치는 한국 미술, 어디까지 갈 수 있을까? 기사 보러 가기

-‘아트 허브’ 전쟁, 도시 중심에 성전 대신 미술관을 짓다 기사 보러 가기

-미술관 너머, 일상으로의 여행 기사 보러 가기

-RYUICHI SAKAMOTO: LIFE, LIFE 기사 보러 가기