10월 01, 2014

에디터 고성연(미국 쿠퍼티노 현지 취재)

미국 쿠퍼티노의 플린트 센터. 30년 전, 지금은 고인이 된 스티브 잡스가 최초의 ‘맥(Mac)’을 공개한 이 역사적인 장소에서 전 세계 미디어를 대상으로 열린 신제품 발표 행사는 팬 사인회를 방불케 했다. 아이폰 5보다 한층 커진 아이폰 6와 6+, 지문 인식으로 결제할 수 있는 ‘애플 페이’ 서비스, 궁금증을 자아낸 애플 워치까지. 각 영역의 개발 책임자들이 새로운 기기와 서비스를 소개할 때마다 탄성이 터졌고, 록 그룹 U2가 등장하자 화끈한 콘서트장이 돼버렸다. 과연 극강의 스토리텔링 기업다웠다.

우리는 이미 단순함의 미학이 복잡함의 역학보다 이루기 쉽지 않은 과제임을 잘 알고 있다. 첨단 기기에서는 더욱 그렇다. 복잡다단한 논리를 간단명료하게 설명해내려면 본질을 꿰뚫는 ‘깊이의 내공’을 갖춰야 하는 것처럼 고도의 전자 제품이 뿜어내는 단순미는 ‘존재의 이유’를 이해하는 철학에서 나온다. 겉보기로만 미니멀리즘 디자인을 내세우기 위해 애써 뭔가를 없애버리는 게 아니라 본질적이지 않은 군더더기를 애초에 차단해버린다는 논리다. 애플에 따라붙는 상징적인 수식어인 단순함(simplicity) 역시 이처럼 ‘본질’을 앞세우는 기업 철학의 자연스러운 결과물이 아닐까? 모든 초점을 오로지 ‘제품’에만 맞추는 애플 특유의 마케팅 전략 역시 이런 맥락에서 이해할 수 있을 테고 말이다. 2014년 9월 9일, 전 세계의 관심이 쏠리게 한 애플의 신제품 발표 현장은 그런 초지일관된 방식이 얼마나 효과적인지 강렬하게 체감할 수 있는 자리였다.

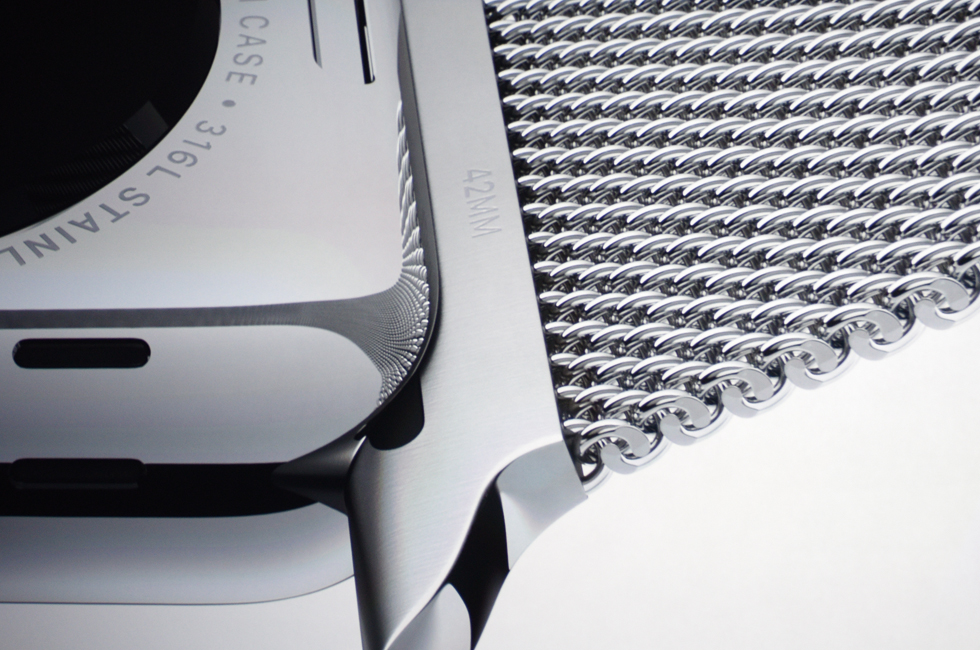

1 2014년 9월 9일(현지 시간) 미국 플린트 센터에서 아이폰 6, 6 플러스와 함께 전격 공개된 애플 워치. 이 시계의 특장점은 귀처럼 옆면에 달린 디지털 크라운(용두). 홈버튼이자 줌인, 줌아웃 등 각종 기능을 조율하는 역할을 한다.

2 내년 초 공식적으로 시장에 선보일 애플 워치에 대해는 전문가를 인용해 ‘제대로 된 디자인’이라고 평가했다.

2 내년 초 공식적으로 시장에 선보일 애플 워치에 대해는 전문가를 인용해 ‘제대로 된 디자인’이라고 평가했다.

전 세계가 애타게 기다리던 ‘소문의 주인공’이 등장한 순간

“우리도 더 많은 걸 말해주고 싶지만(Wish we could say more)…”. 이날 행사를 위한 미디어 초청장에 쓰여 있던 문구다. 얄미울 만큼 세련된 애플의 ‘신비주의 전략’은 새삼스러운 건 아니다. 예전에는 스티브 잡스라는 스타 경영자가 자신의 의도와 상관없이 행사 때마다 시선을 한 몸에 받은 건 사실이지만, 원래 애플이 내세우는 주인공은 언제나 ‘제품’ 그 자체였으니까. 그런데 놀라운 건 그처럼 새삼스럽지도 않은 방식의 발표회를 둘러싼 열기는 역대급 블록버스터 영화의 개봉일에 열리는 특별 시사회를 연상케 한다는 점이다. 게다가 정보 누출에 대한 그토록 삼엄한 경계에도 어떤 제품을 발표할지 예상이 가능한데도 말이다. 이번에도 기존에 비해 스크린을 키운 휴대전화를 발표할 것이란 예측은 무성했다. 그러나 막상 애플의 수장 팀 쿡이 무대 위로 유유히 걸어나와 아이폰 6와 아이폰 6 플러스(+)를 선보인 순간, 플린트 센터에 모인 관중은 배트맨 시리즈를 감독한 영화감독 팀 버튼을 환영하듯 박수 갈채를 아끼지 않았다. 이미 짐작하고 있는데도 분위기에 동화되다니. 이런 기류에는 여전히 ‘마니아’ 수준의 사랑을 받는 제품에 대한 자신감이 투영된 프레젠테이션의 미학이 한몫했을 듯하다. 이번에 발표한 두 모델의 특장점은 ‘크다는 것 이상(bigger than bigger)’이라는 광고 문구에 그대로 녹아 있다. 각각 4.7인치와 5.5인치의 고화질(레티나 HD 디스플레이) 스크린을 장착했지만 훨씬 더 얇아지고, 그래픽 성능과 처리 속도를 높이는 A8 칩을 탑재해 실속을 강화했다. 아이폰 5s는 두께가 7.6mm였는데, 아이폰 6는 6.9mm로 꽤 많이 얇아졌고, 화면이 큰 6+조차 7.1mm밖에 되지 않는다. 6+의 경우엔 ‘한 손의 철학’을 버렸지만 모서리가 이음매 없이 둥글고 두께가 얇아 손에 쥐기 편하도록 디자인됐다. 미국 현지에서 판매 첫날부터 길게 늘어선 ‘행렬’은 아이폰 5s처럼 터치 ID 기능에 화면까지 큰 아이폰에 대한 갈망의 강도를 증명했다.

애플 워치, 시계의 역사에도 한 획을 그을까?

휴대전화보다 더 비상한 관심을 받은 건 사실 애플 워치였다. 내년에 공식적으로 선보일 이 제품은 자신의 심장박동을 고스란히 담아 누군가에게 보낼 수 있는, 애플의 표현을 인용하자면 ‘가장 퍼스널한 디바이스(the most personal device)’라고 소개됐다. 패션과 스포츠, 리미티드 에디션 등 생각보다 훨씬 더 다채로운 디자인을 입힌 이 시계가 정말로 누구나 손목에 차고 다니고 싶은 ‘일상의 개인적인 기기’로 자리매김할지는 정식으로 시장에 나와봐야 알겠지만, 일단 많은 이들을 흥분하게 만들기에는 충분했다. 자본주의에 역동성을 불어넣는 기업가 정신의 역할을 강조한 경제학자 요제프 슘페터가 설파한 ‘창조적 파괴’의 대명사인 애플이 시도한 새로운 ‘카테고리’였기 때문이다. 게다가 정교함을 바탕으로 하되, 실용적인 단순함을 추구하는 DNA는 여전했다. 특히 홈버튼이자 줌인, 줌아웃 등 각종 기능을 조율하는 역할을 시계의 용두(크라운)에 맡겨 아날로그 감성을 자아내면서 사용자의 편리함을 꾀한 점은 역시 ‘애플답다’는 찬사를 받았다. 가장 직관적으로 내비게이터 역할을 해내는 ‘디지털 크라운’의 탄생인 셈이다. “단순함이란 궁극의 정교함이다(Simplicity is the ultimate sophistication)”라는 레오나르도 다빈치의 명언을 계승해온 21세기 최고의 혁신 브랜드다운 행보가 패션과 디지털을 융합하는 ‘웨어러블 디바이스’의 영역에서도 의미 깊게 이어질지 궁금해지지 않을 수 없었다.