1 “간결하지만 더 나은(Less, but better)”을 부르짖었던 디자인의 거장 디터 람스(Dieter Rams)의 디자인 철학을 기억하며 내놓은 LED 전구 ‘DR 시리즈’(Alessilux).

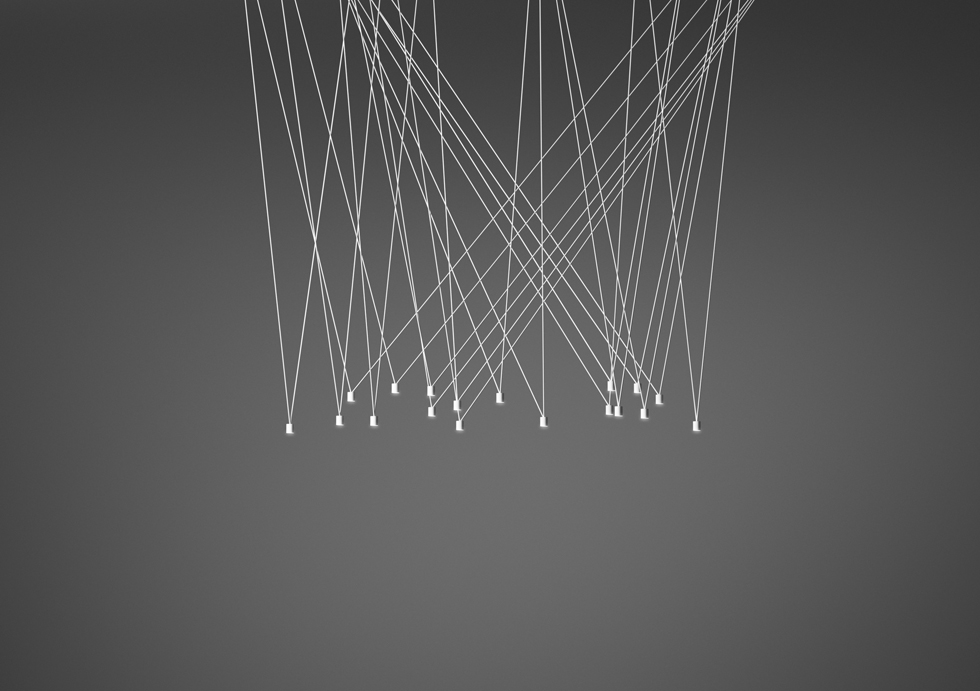

2 각광받는 프랑스의 ‘듀오’ 디자이너인 로낭, 에르완 부훌렉 형제의 ‘에임(Aim)’. 천장에서 내려뜨린 선에 LED 램프가 매달려 있는 모습이 인상적인 작품(Flos).

3 스페인 조명 브랜드 비비아(Vibia)와 손잡고 ‘웹2.0’ 시대의 조명 설치물에 도전한 LED 조명 ‘매치(Match)’. 천장에 매달려 있는 램프지만 함께 제공되는 온라인 소프트웨어를 활용해 자신의 취향에 맞는 다양한 공간의 배치를 시도할 수 있다. 디자이너는 조르도 빌라르델(Jordo Vilardell)과 메리첼 비달(Meritxell Vidal).

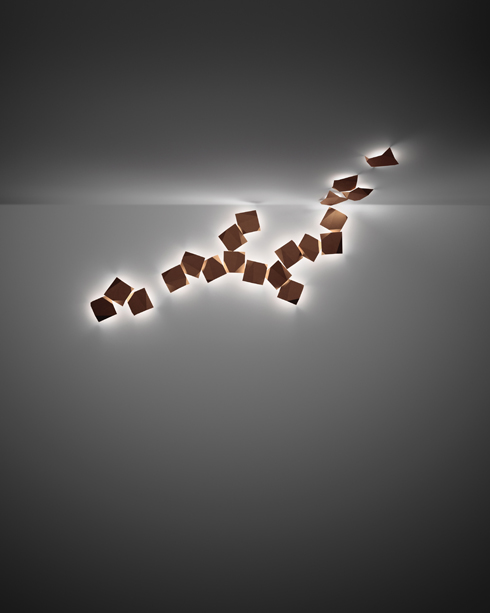

4 빛을 매개체로 한 ‘미적 창조’를 모색했다는 라몬 에스티브(Ramon Esteve)의 작품 ‘종이접기(Origami)’ (Vibia).

5 검정과 주황의 강렬한 색 대비가 돋보이는 기하학적 디자인의 LED 램프 ‘타고라 소피토(Tagora Soffitto)’. S&R 코르넬리센이 이탈리아의 조명 브랜드 아르테미데와 함께 내놓은 작품이다.

6 설치가 간편하고 다섯 가지의 색상 조절이 가능해 야외의 분위기를 입맛대로 바꿀 수 있는 필립스(Philips)의 ‘이코무드(Ecomoods)’ 시스템.

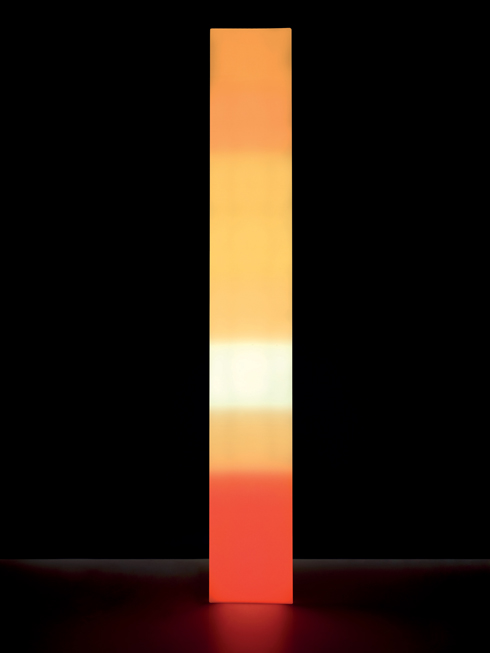

7 현대 추상표현주의의 거장 마크 로스코의 작품을 연상케 하는 카를로타 데 베빌라쿠아의 멋진 작품 ‘로스코 테라(Rothko Terra)’ (Artemide).

8 프랑스의 건축가 오딜 데크(Odile Decq)가 이끄는 건축 회사 ODBC가 로마의 현대미술관(MACRO)의 확장 프로젝트를 위해 기획한 ‘자블롯(Javelot)’. (Luceplan).

10 베를린의 디자이너 베르너 아이슬링어(Werner Aisslinger)가 이탈리아 조명 회사 포스카리니를 통해 내놓은 벌집 모양의 전등 ‘비하이브(Beehive)’.

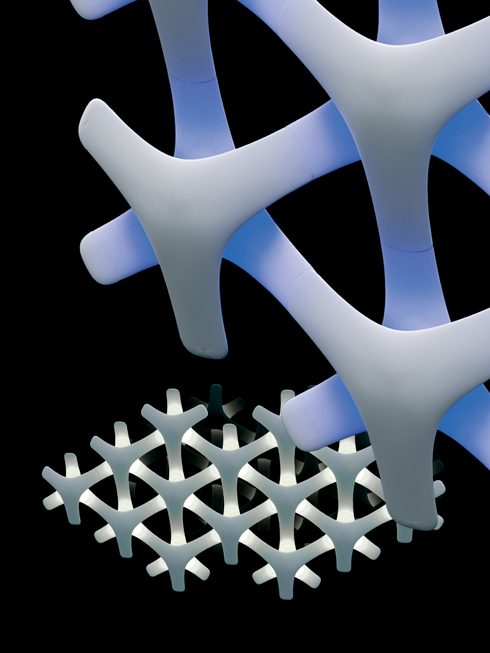

11 루체플란(Luceplan)의 LED 조명 ‘시냅스(Synapse)’는 다채로운 색상과 이음매의 수직, 수평 배치를 통해 다양한 조합이 가능하다.

9 네덜란드 출신 베르티안 포트(Bertjan Pot)의 발랄한 개성이 넘치는 ‘홀즈(Holes)’. (Arturo Alvarez).

12 로낭, 에르완 부훌렉 형제의 또 다른 LED 전등 ‘피아니(Piani)’. 평평한 면이 아래위로 있어 선반으로도 활용할 수 있다(Flos).

생활에서 꼭 필요할 뿐만 아니라 미적 가치도 높은 가구와 조명. 이 둘은 떼려야 뗄 수 없는 전형적인 ‘실과 바늘’의 관계다. 상대방이 없이는 존재의 가치가 침식될 수밖에 없는 운명을 지니고 있으니 말이다. 자태가 아무리 빼어나도 만지고 느껴야만 그 진가를 알 수 있는 게 가구라면 일단 눈으로 보는 것만으로도 제값을 톡톡히 해낼 수 있는 품목이 바로 조명이다. 연주회장이든 방 안이든 사무실이든 불 켜진 전등은 사람을 깜짝 놀랄 만큼 경쾌하고 황홀해지거나 차분해지게도 하고, 피로가 스르르 풀리면서 편안해지게 만들기도 하며, 때로는 은은하고 로맨틱한 감성에 휩싸이게도 한다. 인테리어의 완성도를 높여줄 뿐만 아니라 공간에 ‘빛의 매력’을 불어넣는 ‘화룡정점’의 역할을 할 수 있는 조명의 세계를 디자인의 도시 밀라노에서 만나봤다.

매년 4월, 세계적인 디자인 축제인 밀라노 국제가구박람회(I Saloni)가 열리는 기간이면 격년제로 동반 개최되는 조명 전시회 에우로루체(Euroluce). 유난히 화사했던 날씨의 축복을 한껏 받으며 진행된 2011년 밀라노 가구박람회는 에우로루체가 함께했기 때문에 ‘빛의 축제’이기도 했다. 올해 26회를 맞이한 이 행사에는 전 세계에서 몰려든 4백79개 업체가 4만㎡가 넘는 규모의 전시장에서 각각의 개성과 기량을 앞세운 빛의 향연을 펼쳤다. 우리네 삶에서 갈수록 중요성을 더해가며 빠른 속도로 발전하고 있는 아름답고 매력적인 조명의 세계. 특히 진보하는 기술력과 디자인의 힘을 등에 업은 조명은 나날이 더 똑똑하고 근사해지고 있다는 걸 에우로루체를 통해서도 또렷하게 느낄 수 있다. 특히 이번 전시회에서 단연 돋보인 건 ‘빛의 반도체’로 통하며 시장의 파이를 급속도로 키워나가고 있는 발광다이오드(LED)의 의미 있는 진화다. LED는 소비 전력은 낮으면서 수명은 긴 데다, 소형화·경박화가 용이하며 유해 폐기물을 남기지 않은 ‘친환경 광원’이라는 장점에도 자연광과 유사한 정도를 측정하는 기준인 연색성이 떨어지고 차가운 느낌이 든다는 점이 제약 사항으로 지적돼왔다. 하지만 이번에 할로겐 등과 거의 유사한 색 온도를 구현하면서 충분히 따뜻한 분위기를 낼 수 있다는 평가를 받았다는 점이 괄목할 만하다. 물론 아직도 대중의 일상을 깊게 파고들기엔 가격대가 만만치 않고 발열량이 많다는 점 등이 해결 과제로 남아 있지만, 분명 눈에 띄는 발전이다.

60와트(W)와 75와트 백열전구를 대체하는 LED 램프를 발표하며 이 분야 기술에서 선두를 달리고 있는 다국적 기업 필립스(Philips)는 이번 전시회를 통해서도 대규모 부스를 마련하고 강자의 위상을 한껏 뽐냈다. 첨단 기능과 더불어 실용성이 돋보이는 깔끔하고 세련된 디자인을 강점으로 키워나가면서 ‘조명업계의 제왕’으로 자리매김하려는 의지가 곳곳에서 엿보였다. ‘조명을 이용해 자신이 원하는 집 안 분위기를 창조한다’는 목표를 내세운 필립스는 단추 하나로 간편하게 빛의 밝기를 조절하고 사용자가 삼원색을 토대로 자신이 선호하는 색상을 조합할 수 있는 기능 등을 몸소 체험할 수 있는 공간을 꾸몄다. 그 덕분에 관람객들의 발길을 오래도록 멈추게 하고 눈을 즐겁게 했다. 이것이 바로 필립스가 자랑하는 ‘리빙앰비언스(LivingAmbiance)’ 시스템이다. 불붙을 위험이 없는 첨단 LED 촛불 시리즈인 ‘캔들라이츠(CandleLights)’의 새로운 버전도 많은 이들의 시선을 잡아끌었다. 몸통을 집어 옆으로 살짝 기울이면 촛불을 켤 수 있으며 프리미엄 유리 소재를 사용해 보기에도 상당히 맵시가 있을 뿐만 아니라 장시간 충전하지 않아도 꽤 오랜 시간 동안 버틸 수 있다고 한다. 필립스의 설명에 따르면 “야외에서 로맨틱한 저녁 식사 분위기를 연출하는 데 안성맞춤”이라고.

기술이 아무리 발전한다 해도 과거에 대한 그리움은 세인들의 가슴에 남아 있기 마련이고, 이같이 향수 어린 마음은 한번 용솟음 치면 좀처럼 수그러지지 않는 법이다. 향수에서 불거져 나온 창조의 샘은 에우로우체에서는 크게 두 갈래로 나뉘어 있었다. 그야말로 걸작을 생생하게 재현하는 레트로 디자인이 그 하나고, 과거 제품에 대한 경의를 자기만의 개성 어린 방식으로 표현한 다분히 상징적인 작품이 또 다른 갈래다. 전자의 예로는 덴마크 브랜드 구비(Gubi)의 ‘그래스호퍼(Grasshopper)’로 이는 스웨덴 출신으로 이미 고인이 된 그레타 그로스만(Greta M. Grossman)의 작품을 다시 선보인 것이다. 업계 전문가들은 이러한 경향에 대해 “끊임없이 진행되고 있는 기술의 진화에 대해 지대한 영향을 받는 조명 분야에서는 이처럼 과거 작품에 대한 오마주 자체가 흔히 볼 수 있는 건 아니다”라면서 흥미롭다는 시선을 던졌다. 복고풍과 미래적 감각이 묘한 조화를 이루며 공존하는 작품들도 눈길을 끌었다. 예컨대 매혹적인 오팔 소재로 만든 갓의 끝 부분은 백열등을 담고 있지만 조명의 중심부에는 속이 들여다보이는 컬러 유리와 LED를 사용한 다니엘라 푸파(Daniela Puppa)나 기름 등잔의 디자인 등을 채용한 알레시의 ‘DR 시리즈’를 보노라면 과연 ‘과도기를 거쳐가는 잠깐의 유행’으로 끝날지 아니면 ‘또 하나의 하이브리드풍’으로 남게 될지 지켜볼 만하다는 게 전문가들의 평이다.

플로스(Flos), 아르테미데(Artemide), 폰타나 아르테(Fontana Arte), 루체플란(Luceplan), 잉고 마우러(Ingo Maurer)… 세계 무대에서도 쟁쟁한 조명 브랜드들이 오랫동안 공들여 빚어낸 작품들을 넋 놓고 감상하다 보면 ‘발품’을 파는 게 결코 아깝지 않다. 그래도 많은 이들이 주목한 두 브랜드를 굳이 꼽으라면 ‘스타일’과 ‘혁신’을 뛰어난 수준으로 겸비한 플로스와 아르테미데를 들을 수 있을 것 같다(주관적일 수도 있겠지만). 길게 늘어진 검은 선들에 매달린 램프들이 인상적인 ‘에임(Aim)’과 동전이나 펜 등 간단한 물건을 얹을 수 있는 귀여운 선반으로도 사용할 수 있는 ‘피아니(Piani)’ 등 로낭, 에르완 부훌렉 형제의 절제된 감각이 돋보이는 작품들은 ‘명불허전’이라는 생각을 절로 들게 했다. 역시 가구 디자이너로 명성 높은 마르셀 반더스의 ‘캔 캔(Can Can)’도 그다운 ‘아기자기한 화려함’이 느껴졌다. 벽의 파열을 담대하고 인상적으로 표현한 티에리 드레퓌스의 작품 ‘월럽처(Wallrupture)’도 시선을 끌었다. 환상적인 미래의 세계를 미리 가본 듯한 느낌을 자아내는 아르테미데의 전시도 매혹적이었다. 우주와 대자연을 모티브로 한 유기적인 느낌의 창조물의 대명사와도 같은 영국의 유명 디자이너 로스 러브그로브의 작품들이 줄지어 있는 걸 보면 미래 세계로 공간 이동을 한 듯한 느낌이 들고, 마치 20세기 추상 미술의 대가 마크 로스코의 그림에 빛을 비춘 듯 환상적인 색채의 변화가 진행되는 ‘로스코 테라(Rothko Terra)’ 시리즈는 자연스럽게 감탄사를 자아낸다. 이 밖에도 미래 지향적인 사무실이나 강연회장, 미술관 등에 잘 어울릴 법한 ‘큐브(Cube)’, ‘타고라(Tagora)’, ‘트위스트(Twist)’ 등 눈길이 가는 작품들이 많다.

패션으로 치면 오트 쿠튀르 느낌이 나는 작품을 보는 것도 즐겁다. 미학적 오라가 굉장히 강한 작품들도 더러 있다. 스페인의 대표적인 조명 브랜드 아르투로 알바레즈(Arturo Alvarez)의 ‘미우(Miuu)’나 코랄(Coral)은 마치 한 벌의 멋진 드레스나 우아한 꽃다발을 연상케 한다. 미우의 경우, 꽃잎을 닮은 새빨간 주름들이 참으로 화려하고 탐스럽다. 톡톡 튀고 발랄한 느낌이 드는 가구 디자인으로 잘 알려진 네덜란드 출신 베르티안 포트(Bertjan Pot)는 특유의 재치가 묻어난 귀엽고 재미난 조명 ‘홀즈(Holes)’를 알바레즈와 함께 발표했다. 또 다분히 의도를 담고 아이디어를 한껏 표현한 ‘작품성’과 ‘도전 정신’이 생생하게 느껴지는 부류도 눈에 띈다. 이탈리아 조명 브랜드 루체플란의 ‘자블롯(Javelot)’은 기술적으로는 첨단을 걷는 수준 높은 LED 조명이지만 고대의 ‘투창(javelin)’을 본뜬 이름이 말해주듯 원초적인 에너지를 표현하고자 했다. 런던에서 활동하고 있는 디자이너 헥터 세라노(Hector Serrano)는 리들리 스콧 감독의 영화 <킹덤 오브 헤븐> 속 금속 원반으로 만든 갑옷을 보다가 여러 겹으로 겹쳐진 조각에 빛이 분산되는 펜던트 램프 ‘카르멘’을 고안해 이탈리아 브랜드인 폰타나 아르테를 통해 선보였다. 사실 발상의 전환을 꾀하는 혁신에 가깝든지, 철학이 깃든 예술성을 담고 있든지, 아니면 현대적인 세련미를 품고 있든지, 그러한 작품의 동기는 그다지 중요하지 않다. 조명의 미학이 지니는 핵심은 여전히 그 작품 자체의 순수한 아름다움과 고유의 기능에 기초한다. 그냥 바라보기만 해도 눈을 자극하고, 위로하는 고마운 대상이다. 더욱이 기능은 개선되고 폐해는 덜 끼치면서도 점점 자연의 안락함을 닮아가는 첨단의 빛을 누리면서 살 수 있게 된다면, 더더욱 고마운 존재가 되지 않을까.