The Women Who Inspire Us_11 Part I

한 세기를 거의 꽉 채워(1903~1999) 살다 간 그녀는 20세기 모더니즘의 기수로 평생에 걸쳐 당찬 활약을 펼쳤지만 주로 누군가의 조력자로서만 언급되다가, 21세기에 접어들면서 집중적인 재조명의 대상이 된 인물. 특히 그녀의 출생지인 프랑스 파리에서 지난 2월 막을 내린 루이 비통 재단 미술관에서의 대규모 회고전을 계기로 관심이 증폭되고 있는 모양새다. 우리나라에서도 마찬가지다. 올 들어 이솝(Ae-sop), LG전자 같은 브랜드 차원에서 페리앙을 창조적 영감을 주는 대가로 내세운 전시를 꾸렸으며, 현재 서울 청담동의 복합 매장 10 꼬르소 꼬모 서울에서 가구 디자인과 사진 아카이브를 다룬 개인전도 진행 중이다. 그녀의 진취적인 커리어 여정을 두 차례에 걸쳐(디자인, 건축) 살펴본다.

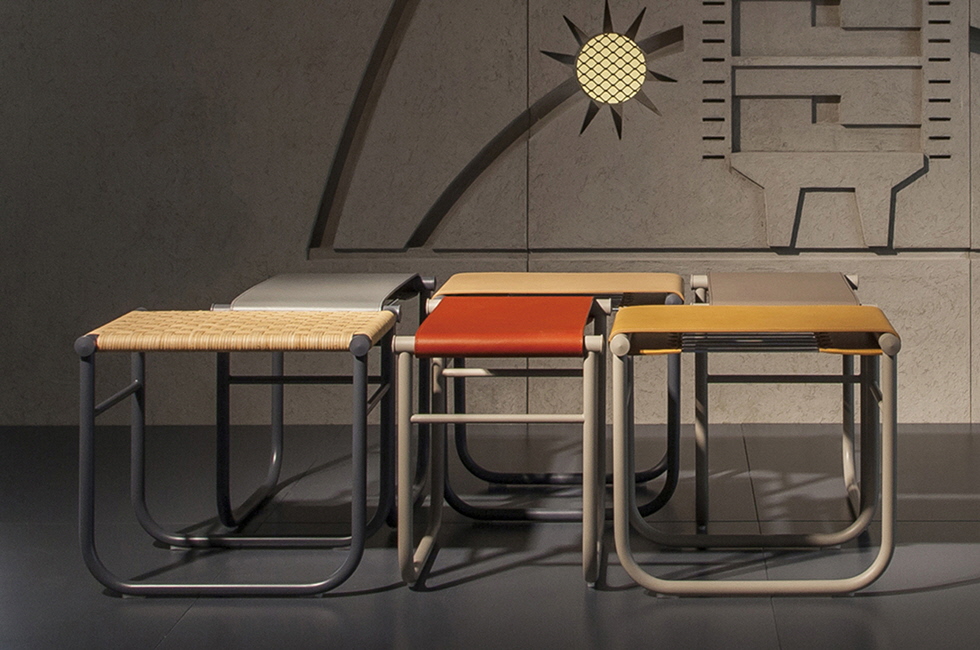

사실 샤를로트 페리앙도 편견의 희생양이 될 뻔했다. 이미 명성 높은 모더니스트 건축가이던 르 코르뷔지에를 찾아가지만 “여기는 쿠션에 수놓는 데가 아니다”라면서 퇴짜를 맞았다는, 지금은 꽤 유명한 일화가 있다. 그런데 같은 해인 1927년 파리의 전람회 살롱 도톤(Salon d’Autonme)에서 선보인 페리앙의 ‘작품’을 보고는 르 코르뷔지에가 마음을 바꿔 일자리를 제안했다. 당시 그녀의 운명을 바꾼 출품작 ‘지붕 아래의 바(Le Bar Soul le Toit)’는 강철관, 알루미늄 같은 금속과 유리 등의 재료를 활용해 실용적이고 기능적으로 설계한 부엌이었다. ‘일은 곧 자유’라는 모친의 가르침을 받은 샤를로트 페리앙은 스펀지처럼 지식과 아이디어를 빨아들이며 열정적으로 작업에 임한다. 그렇게 탄생한 명작들이 르 코르뷔지에의 이니셜을 딴 일명 ‘LC 시리즈’다. 일례를 들자면 지금까지 인기 있는 의자 디자인으로 꼽히는 ‘B306 세즈 롱그(훗날 ‘LC4’라고 이름 붙여진다)’는 이듬해인 1928년 3인방의 협업으로 빚어낸 초기작이다. 이 의자의 사진 모델로 얼굴을 벽으로 향한 채 다리를 위로 뻗은 자세로 누워 있는 단발의 젊은 여성은 다름 아닌 샤를로트 페리앙 자신이다. 1929년에 그녀는 르 코르뷔지에, 피에르 잔느레와 살롱 도톤에서 함께 모더니즘의 정수를 자신들의 스타일로 담은 미니멀한 ‘개방형’ 실내 공간을 연출해 큰 주목을 받았다(‘주거를 위한 설비’라는 작품으로 공간과 가구가 더 이상 아름다운 장식품이 아니라는 메시지를 담고 있다). LC 시리즈는 비록 르 코르뷔지에를 대표하는 컬렉션이지만,페리앙의 인간 중심적 감성이 스며든 것으로 평가된다. 특히 지금도 ‘LC7’이란 이름으로 판매되는 회전의자라든지 1929년 당시 살롱 도톤에서 선보인 금속 다리가 달린 스툴(현재는 ‘LC9’) 같은 경우는 페리앙이 자신의 파리 아파트를 위해 시도한 디자인에 바탕을 뒀다.

10년간 함께하다가 1937년 샤를로트 페리앙은 르 코르뷔지에 사무실을 떠난다. 르 코르뷔지에가 가구나 인테리어 디자인보다는 건축과 도시계획 분야로 무게중심을 옮긴 시기였다(물론 페리앙도 건축에 많은 관심을 갖고 조립 건축 등의 구상에 나선다). ‘트리오 협업’ 시절에 페르낭 레제 등 당시 파리의 문화 예술계를 풍미하던 예술가들과 친분을 쌓은 페리앙은 활달한 기질을 살려 산과 바다로 여행을 다니면서 자연과 교감했고, 그 경험담을 사진에 담기도 했다. 또 효율과 기능성에 치우친 모더니즘 디자인에서 벗어나 보다 유기적이고 자연미가 녹아든 디자인에 눈길을 두게 된다. 그리고 1940년 그녀의 또 다른 도전이 시작된다. 일본 정부에서 산업디자인 자문(advisor) 역으로 초청받아 멀리 극동아시아행을 택한 것이다. 일본 체류는 그녀에게 신선한 영감으로 작용했다. 이미 자연스러움이 배제된 차가운 경향으로 흐른 모더니즘에 대한 비판을 새겨두고 있던 차에 밀짚, 대나무 같은 재료를 쓰는 수공예적 디자인에 매료되었고, 자연과 삶의 조화를 골똘히 모색하게 된다. 당시 그녀와 일로 만난 청년이 나중에 일본 산업디자인의 선구자로 우뚝 선 야나기 소리(Sori Yanagi)다. 1942년 페리앙은 의도치 않게 인도차이나반도까지 가게 된다. 제2차 세계대전이 발발하면서 일본을 떠나야 했는데, 항구가 봉쇄되면서 본국으로도 돌아가지 못했기에 당시 프랑스령 식민지이던 인도차이나반도로 향한 것이다. 그녀는 특유의 진취성으로 그곳에서도 공예에 대한 연구를 멈추지 않았고, 해군 소속이던 자크 마르탱을 만나 결혼까지 한다. 1946년 파리로 돌아왔을 때는 어린 딸 페르네트와 함께였다. 그 뒤로도 페리앙의 타지 생활은 이어졌다. 남편이 항공업체 에어프랑스에서 일하게 되면서 도쿄와 리우데자네이루로 파견되자 파리와 여러 도시들을 오가면서 문화적 지평을 더욱 넓혔다.

어느덧 중년이 된 샤를로트 페리앙은 르 코르뷔지에와 다시 뭉친다. 1950년 그가 남프랑스의 항구도시 마르세유에 지은 유니테 다비타시옹(Unite′ d’Habitation) 주택단지 내 주방 모델을 디자인했고, 나중에는 파리 시테 대학의 기숙사 내부 디자인 작업에도 참여했다. 이를 계기로 나온 페리앙의 창의적 결과물 중에는 미닫이문을 단 아름답고도 실용적인 책장도 있다. 페리앙은 또 1940년대에 처음 만난 디자인·건축계의 또 다른 거장 장 프루베(Jean Prouve′ )와도 파트너로 여러 프로젝트를 함께 진행했다. 당시 파리에서 가장 ‘핫한’ 트렌드를 이끄는 허브 중 하나이던 스테프 시몽(Steph Simon) 갤러리가 이들 ‘듀오’의 플랫폼 역할을 했다. 하지만 시간이 흘러 파리의 갤러리나 스튜디오는 국제적인 유통이나 생산 시스템을 마련하는 데 실패하면서 사업을 접는 경우가 많았다. 90대까지 장수한 샤를로트 페리앙은 자신을 둘러싼 여러 제약 속에서도 늘 에너지를 잃지 않았고, 창조적 행보의 끈을 놓지 않았다. 다행히 그녀와 르 코르뷔지에, 피에르 잔느레가 협업해 선보인 디자인 가구는 1960년대에 이탈리아 가구 브랜드 카시나(Cassina)에서 다시 생산했고, 페리앙은 1980년대에 디자인 자문으로 제작 방식에 대해 조언해주기도 했다. 기록은 있되, 디자인 사전에도 별도로 명기되지 않던 시절도 있었다. 하지만 과거의 기여도가 점점 더 드러나고 그녀의 디자인 스케치를 바탕으로 ‘제품’으로 구현하는 사례도 잇따라 생기면서 사후에도 ‘페리앙 아카이브’가 커지고 있다. 인테리어 공간이나 건축 설계 같은 경우는 재조명 작업과 함께 곳곳에서 열리는 회고전이나 디자인 행사에서 ‘전시 작품’으로 재현되기도 한다. 가을(10월)에 태어나고 저문 그녀는 이제 ‘생활의 예술’이라는 일상 디자인의 큰 명제 아래 소비자나 조력자가 아닌 독자적 아카이브를 지닌 열정적인 창조자로 기억되고 있다.